在清华,他们一同入党

新清华 2022年12月02日 第2273期 专题报道

●记者 段颖

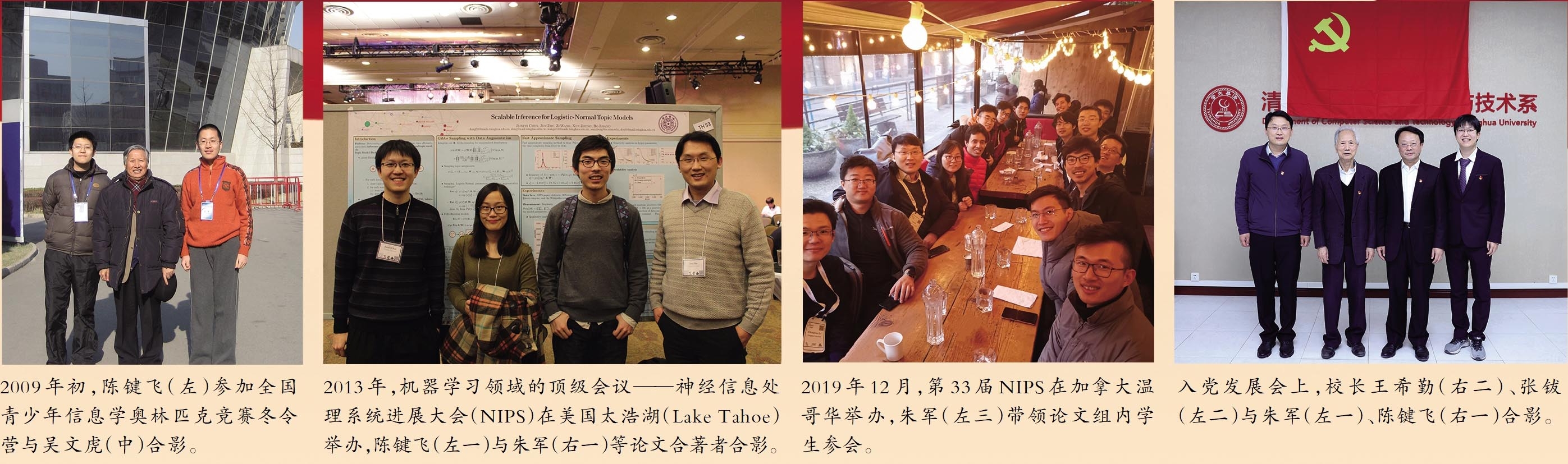

人生的表盘上,总有一些重要时刻,标注着个人的成长经历。对计算机系教授朱军和助理教授陈键飞来说,2022年11月3日,在他们各自的“表盘”上,都有着特殊的定格。这一天,他们在同一场入党发展会上被批准入党,在此之前,他们是师生、朋友,还是团结协作的同事,在此之后,他们成为拥有共同信仰的共产党员,开始认真思考“如何做才能无愧新身份赋予的新荣光”。这是朱军和陈键飞对于过去的总结,也是新的开始。

“大牛”落泪

39岁的朱军,已有众多荣誉加身。他是第二届“科学探索奖”的获得者,35岁获聘清华长聘教授。在国际电气和电子工程师协会(IEEE)刚刚公布的2023年新晋会士(Fellow)名单上,他也名列其中。他是清华大学优秀班主任,是周围人眼中的能人、骨干、榜样、楷模……但在入党发展会上,回忆起儿时的经历,他却几度哽咽落泪。

1991年夏,安徽省遭遇历史上罕见的特大洪涝灾害,朱军当年8岁,他的家乡安徽省阜阳市阜南县朱寨镇后小村是4万多个被大水围困的村庄之一。

“也就一夜之间,农田就被洪水淹了,大人们不分昼夜抢收,从水里拔回些麦子。”朱军眼圈有些泛红,他体会到了父母亲当时的“绝望”:一来半年的辛苦打了水漂;二来好容易抢收的粮食,因为被水泡过都发了霉,根本没法吃。

另一次让朱军印象深刻的是1998年,长江流域发生继1954年以来又一次全流域性的大洪水。那年朱军15岁,考上阜南一中,可父母却为这桩高兴儿事发起愁来。连年的洪涝灾害,庄稼被毁,家里本就收入困难,大朱军一岁的姐姐决定辍学,将机会让给学习更好的弟弟。“她当时的成绩也很好。”这件事让朱军遗憾了许多年。

信仰,是黑暗中的一道光

降雨不停,水位猛涨,不少房屋在洪水的冲击、浸泡中倒塌,村民家里的储备粮也所剩无几。最绝望的时候,党和政府的救济粮到了。这是入党发展会上朱军“破防”的瞬间。小时候,朱军听父母讲堤坝上人民解放军用身体挡洪水,他觉得党就是人们的救星,从此在心里种下一颗信仰的种子:党能带领人民攻坚克难。

2001年,朱军考入清华大学计算机系。那时候,国家级贫困县的“帽子”还重重地压在阜南人头上,当地很多人还苦苦挣扎在贫困线上,朱军家也不例外。倘若没有国家资助,朱军觉得自己大概率不能顺利毕业。每个寒暑假,他都会申请在学校的图书馆进行勤工俭学,与此同时,通过申请国家励志奖学金、学业优秀奖学金等凑齐自己的生活费。

2020年是脱贫攻坚之年,家乡阜南县终于脱贫摘帽。2021年,习近平总书记在全国脱贫攻坚总结表彰大会上发表重要讲话,庄严宣告我国脱贫攻坚战取得全面胜利。这一刻,朱军百感交集。他深知要跳出贫困循环的怪圈有多不容易,正因如此,他才更为国家的脱贫攻坚事业所自豪和感动。也是这一刻,他的政治信仰变得更加坚定:是党的领导,让老百姓过上小康生活的愿望成为了可能。

“天才”受挫

2000年,在朱军高考前的冲刺阶段,8岁的陈键飞正忙着给家里的计算机重装系统,抱着“大部头”自学磁盘操作系统(DOS),记住大量命令并灵活使用让他乐此不疲。靠着买教材、跟学教材光盘,小学阶段的陈键飞已经在幻灯片制作、flash动画和编程上游刃有余。在不影响学习的前提下,陈键飞从初一开始“试水”全国青少年信息学奥林匹克联赛(NOIP),备赛依然靠买书自学。让他印象深刻的是,自学教材分别出自清华大学计算机系教授吴文虎和郑纬民,他称之为冥冥之中有指引。

高一暑假,陈键飞正式参加全国青少年信息学奥林匹克竞赛(NOI),并获得银牌的好成绩。为了有机会进入心仪大学,陈键飞对转年的NOI比赛下了苦功夫。比赛前一晚他紧张到失眠,不过最终还是拿到了金牌,被清华大学计算机系录取。怀揣自信与梦想入学,但很快,他便发现计算机竞赛和计算机专业学习的不一样。“入学前,我参加过国际信息学奥林匹克竞赛(IOI)的全国选拔,被打击的很惨。”这次经历让陈键飞瞬间清醒,原来“一山还有一山高”。陈键飞坐不住了,他向自己信赖与熟悉的、担任过自己新生导引工作的老师贾珈(现任计算机系党委书记)求助。

榜样,是迷茫时的一盏灯

贾珈耐心的宽慰和指导给了陈键飞力量,“有时候我们缺乏的可能不是能力,而是信心。凑巧有个声音说你一定行,这个声音还来自于你看作榜样的人,它会内化成一种‘你行’的心理暗示,到最后你真做到了,你会信心倍增。”

与导师朱军经历过的艰难岁月不同,陈键飞在父母的庇护、师长的关心下一路向前。他对党的认识,起初就是来自于他的老师们。除了贾珈,本科辅导员陈朝松是被陈键飞视为塑造自己价值观的人。在陈键飞印象中,陈朝松永远饱含激情,把学生辅导工作做得极好,爱喊口号但不停留在口号,从大学开始去支教,到工作后仍不间断做公益,始终践行要改变世界的初心。“他把正能量传递给了很多人,包括我在内。”

在直博初期的很长一段时间里,陈键飞陷在漩涡中不得其解,导师朱军成了他迷茫时期的领路人。在陈键飞眼里,朱军甘坐冷板凳,沉浸于专业领域做自由探索,并乐在其中。“他给予我足够多的耐心和帮助,最重要的是,他对待科研的态度在潜移默化中指引了我。”

自信、自强、担当、奉献、创新、坚持……这是陈键飞从老师们身上总结出来的精神特质,在他眼里,党员应该就是他们这样。

祖国需要,需要祖国

2007年到2011年期间,朱军先后3次到美国计算机科学专业(CS)四大“牛校”之一的卡内基梅隆大学(CMU)访学和做博士后研究,因为研究成果显著,获得在卡内基梅隆大学任职的机会。

当对留美还是回国的决定犹豫不决时,一场同学间的闲谈坚定了他回国的念头。一名美国学生问朱军,清华作为中国顶尖的大学,在计算机科学专业中做了哪些工作?朱军当即被问住。原因是在计算机的发展史上,最原创和最顶尖的研究大部分都掌握在别人手里,“大部分时间,我们都在追赶和填补。”落差,是朱军当时最大的感觉。这次对话让朱军更加直观地感受到国家在某些关键技术领域上的劣势。“相比留美,在祖国,我可能更被需要。”此外,他觉得,教育改变未来,这是他的家庭曾经受益过的东西,他要回馈和传递这份善意。

不管是朱军还是陈键飞都觉得,国家正在蓄势待发,一个彼此成就的黄金时代已经到来,除了祖国需要,他们也更需要祖国。这也是他们坚定回国的原因之一。

入党,是自觉担使命

信仰的树立不是一蹴而就。在身边优秀党员潜移默化的引领下,班主任等关键岗位的锻炼下,国外交换等关键时期的培养下,朱军和陈键飞主动对自身提出了更高的要求:要把使命放在心上、把责任扛在肩上,让信仰在实践中得以印证。

确定入党,两人也有着不约而同的默契。2021年5月,陈键飞向党组织递交了入党申请书。同年7月1日,聆听完习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的讲话后,朱军心潮澎湃,在入党申请书里写下对党和国家的深情。一年里,他们通过参加党课学习、社会实践,不断深化对新时代党的理论知识的理解和掌握。在工作中,他们努力将科研工作与国家利益紧密结合,通过科技创新服务国家重大需求,并接连取得丰硕成果。

在朱军和陈键飞的入党发展会上,清华大学计算机系教授、87岁的中科院院士张钹说道,“做学术不掺杂个人利益,无私奉献,这一点他们都做得非常好,欢迎他们加入党的队伍。”无私奉献,张钹反复强调了很多次,而这也正是共产党人的精神底色。

一个看一个,一个比一个,一个学一个。在朱军心里,导师张钹爱国奉献之无私,治学育人之严谨,是他的标杆。陈键飞又把张钹、朱军视为自己学习的楷模。先进辈出,代代传续,他们身上传承了清华人“潜心科研,矢志报国”的基因图谱。从一开始的追逐信仰之光、靠近榜样之光,到逐渐坚定内心信念,要努力成为奋斗之光,他们明白,自己该是散发接力之光的时候了。