清华大学体育部工作介绍

新清华 2022年12月28日 第2022.08期 体育部专刊

清华大学具有光荣的体育传统,建校以来学校领导一贯重视体育,“争取至少为祖国健康工作五十年”的口号熏陶了一代代清华学子,马约翰、夏翔等杰出的体育教育家,为中国近代体育作出了巨大贡献。清华崇尚体育之风及光荣的体育传统已经深深地根植于清华的文化理念之中。清华始终把学校体育作为育人的重要方面,努力把学校体育纳入学科建设的轨道,努力使学校体育在学校人才培养中发挥更大作用,努力使学校体育与学校创建世界一流大学相适应。体育部全体教职工团结向上,在110年的征程中始终为发挥体育育人的作用而努力奋斗。

体育部目前共有教师64人,其中教授13人,副教授34人,助理教授1人,讲师9人,助教7人。教师队伍中博士18人,硕士31人,本科15人,博士生导师10人,国际裁判6人,国家队教练6人。为进一步加强体育部教师队伍建设,提升师资队伍水平,推动学科发展,更好地发挥体育教育对学生价值塑造的重要作用,体育部响应学校号召,于2015年启动人事制度改革工作。改革后,体育部教师分为教学系列(含群体岗和训练岗)和教研系列两种类型。截至目前,共有教学系列教师49人和教研系列教师10人。

党建工作

党的建设是为各项事业掌舵领航的根本保障,坚持党的领导是学校体育事业蓬勃发展的必由之路。体育部现有在职教职工党支部5个、离退休教职工党支部1个。党员75人,其中在职教职工党员61人、离退休教职工党员14人。体育部加强党建工作,打造“党委-党办-党支部+教研室”的工作队伍,全面开展党组织自身建设、党员教育与培养等工作,营造良好的政治生态。发挥基层党支部的战斗堡垒作用,以党建工作促进体育部整体中心工作发展。体育部积极开展党员培养和发展工作。近5年发展党员3名,培养入党积极分子3名。目前有2位新教师加入清华大学青年教师骨干领航工作站,根据学校要求建立校、院、支部三级联络人制度,着力开展对新教师的思想引领和政治吸纳工作。体育部积极开展基层党组织建设,近5年获批清华大学党建特色工作项目2项、教职工党支部调研课题3项、特色活动6项。游泳教研室党支部获批清华大学党建标兵党支部创建单位、综合教研室党支部获批清华大学先进党支部。

教学工作

体育教学是高等学校课程体系中重要组成部分和体育工作的中心环节,是体育教育的最基本的组织形式,其质量代表了学校体育工作的总体水平。因此,学校一直把体育教学建设放在首位。根据教育部《全国普通高校体育课程教学指导纲要》,体育部结合学校实际,积极推进适应学校教育发展需要的体育教学模式改革,2010年“4+2+2”的体育课程教学模式正式建立和实施。2014年恢复了大一新生“第一堂体育课”,2017年秋季学期首次为本科生开设体育辅修学位,并恢复“不会游泳不能毕业”的老校规。清华体育课程突出“育人至上,体魄与人格并重”的教育观和“三位一体”的教育理念,贯穿本科全过程。为了适应时代发展,满足学生需求,实现学校人才培养的目标,体育课程开设50余项,涉及了竞技体育(奥运项目)、休闲体育和民族传统体育等各类项目。经过不懈努力,体育课程在我校学生的评教中名列前茅,成为育人效果好、学生受益大并有利于学生终身体育意识、能力养成和深受学生喜爱的课程。被评国家级精品课1门,国家精品在线开放课程1门,北京市精品课程1门,清华大学精品课3门。

2020年春季学期,面对突发疫情,根据学校要求,体育部制定了“体育教学正常进行、课外锻炼要求不变、群体竞赛线上开展”的线上教学方针。体育部66位老师共在线开设430门课程,应开课程无一延后,11000多名学生在线上体育课,课外锻炼和线上体育竞赛也坚持开展。

群体工作

清华大学的校园群众体育活动是体育课程的延伸,是多年积淀的优良体育传统的显现。我校的学生群体活动以“马约翰杯”为龙头,以体育竞赛为主线的课外锻炼体系,各项赛事从每年9月到次年4月份结束,贯穿全年。“马约翰杯”以我国著名体育教育家马约翰教授命名,经过岁月的洗礼,已经成为我校校园文化的重要组成部分。竞赛采取以每年9月份开始,院系、班级为单位,覆盖全体学生,包括篮球、足球、排球、羽毛球、乒乓球、棒垒球等40余个竞赛项目。每学年组织的单项竞赛活动1000多场,有约5万人次参加各种竞赛活动。在马杯各单项赛事的基础上,新生运动会、校园马拉松、研究生运动会、北京马拉松、毽绳及校庆期间的“马约翰杯”学生田径运动会,已是学校每学年的固定赛事和主要赛事,营造了良好的体育锻炼氛围。每年全校本科生均参加体质健康测试,并从2011年开始在自主招生中增加体质测试环节,产生了良好的社会影响和引领作用。

目前体育部积极响应国家“阳光长跑”的号召,加强对学生长跑的组织监督和指导,并组织教师加强对各单项体育协会和学生课外辅导的力度,帮助学生多项目、全方面能力的提高。体育类协会一直是我校第二课堂的重要组成部分,也是校园文化的主要缔造者和传播者。目前,在学校254个学生社团中,体育类社团55个,体育部相关教师承担与个人专项相关的社团的技术指导,为同学们的业余锻炼提供帮助。蓬勃开展的课外竞赛和体育活动使我校多次获得“全国群众体育先进单位”称号。

体育代表队

建校之初体育部在学校的指导下就重视代表队建设,在体育部和校团委的共同管理下,清华体育代表队已发展成为全国高校中规模最大、涵盖项目最完整的学生运动队,包括44个项目、56支队伍,共1300余名学生运动员。田径、篮球、射击等A类队可代表中国大学生、乃至国家队参加国际赛事,足球、排球、游泳、健美操、击剑等B类队也可参加各类高水平大学生赛事并取得优异成绩。由热爱体育运动的普通学生组成的C类队,在全国和北京市“阳光组”的比赛中表现优异,并为带动我校体育活动开展,丰富校园体育文化生活作出贡献。

高水平运动队采取“体教融合”培养模式,改革开放以来共培养了100余名运动健将,取得了优异的竞赛成绩:田径队在2005年第十届全国运动会上实现金牌零的突破,之后每届全运会都有清华学生获得金牌,在世界大学生运动会和亚运会上也多次获得金牌,并有胡凯、刘青、李翔宇、王宇等学生参加奥运会,到2022年再次获得首都高校田径运动会“十三连冠”;射击队先后培养了曹逸飞、李佩景、易思玲、杨倩和史梦瑶等奥运选手,在伦敦和东京奥运会上共获得三枚金牌;篮球队在2016年首次获得中国大学生篮球联赛(CUBA)冠军,男篮和女篮共获得7次CUBA冠军,并在2022年实现男篮女篮同时夺冠,至今已为中国男子篮球职业联赛(CBA)和中国女子篮球联赛(WCBA)输送11名职业球员,王岚钦成为“状元秀”。

学科建设

我国高等教育和体育的改革对大学体育赋予了新的内涵,清华体育已由传统的单一体育教学向高水平竞技运动训练和体育科学研究的多元体育发展。近年来清华体育学科以“国际视野、国家高度、学科交叉”为特点,发挥清华多学科综合优势,取得了长足发展。2009年建成体育学一级学科并建立了硕士点、博士点和博士后流动站,迄今招收培养博士、硕士研究生450余名,涵盖学术博士、学术硕士、专业硕士和非全日制专业硕士等多种类型,其中非全日制冬奥赛事体育管理专业硕士为北京冬奥会的举办培养了大量管理和领导人才。体育部设有9个研究中心和5个实验室,其中包括国家体育总局体育社会科学重点研究基地、清华大学体育与健康科学研究中心、清华大学体育发展研究院3个省部级和校级研究机构。近年来,体育部已获国家及省部级课题80余项,经费5700余万元,出版专著教材110余部,在国内外专业期刊和科报会上发表论文千余篇。其中科学引文索引(SCI)、工程索引(EI)收录150余篇。获得专利40余项,在4次教育部学科评估中均名列前茅。

场馆设施

清华大学体育场馆按照建设年代可分为三代。第一代是20世纪初建成的西区体育馆和西大操场,第二代是20世纪80年代落成的东区体育活动中心和东大操场,第三代是2001年清华90周年校庆前夕竣工的综合体育馆和游泳馆,以及后来建成的紫荆操场。清华现有各类体育训练、教学场地105个,总面积约22万平方米,学生人均运动面积6.45平方米。

2010年西体育馆修缮一新。百年校庆之后,学校非常重视体育设施的改善,拨专款对室外场地进行了大规模修缮。清华体育场馆设施从最初的西体育馆开始发展,到现在以东操、西操、北操和紫操四个区域为主的,总面积近22万多平方米的规模,为体育课教学、代表队训练、师生课外锻炼和比赛提供了较好的条件。总面积4万平方米的北体育馆和冰上运动中心即将落成。体育部成立了专门机构——场馆管理中心,对场馆设施相关工作进行科学化管理,努力为体育教学、代表队训练和师生锻炼提供最好的条件和服务。

清华体育高层论坛。

清华大学校园马拉松赛。

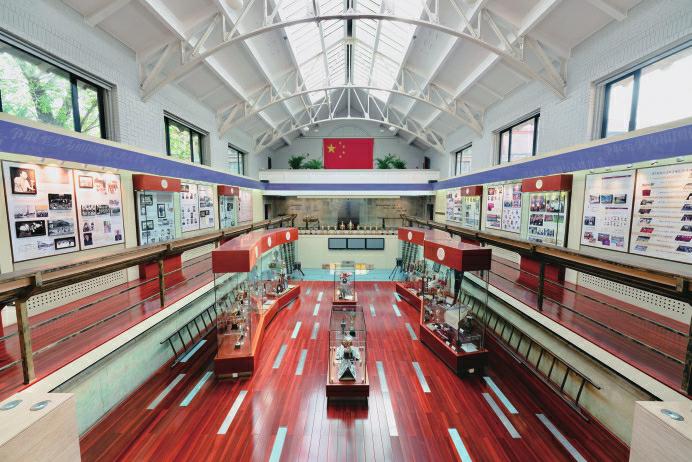

清华大学体育荣誉室。

清华大学110周年校庆日团体操表演。