颠覆传统恒星死亡理论预期

物理系领衔发现红超巨星爆发激波渐变现象

新清华 2023年12月22日 第2312期 学术前沿

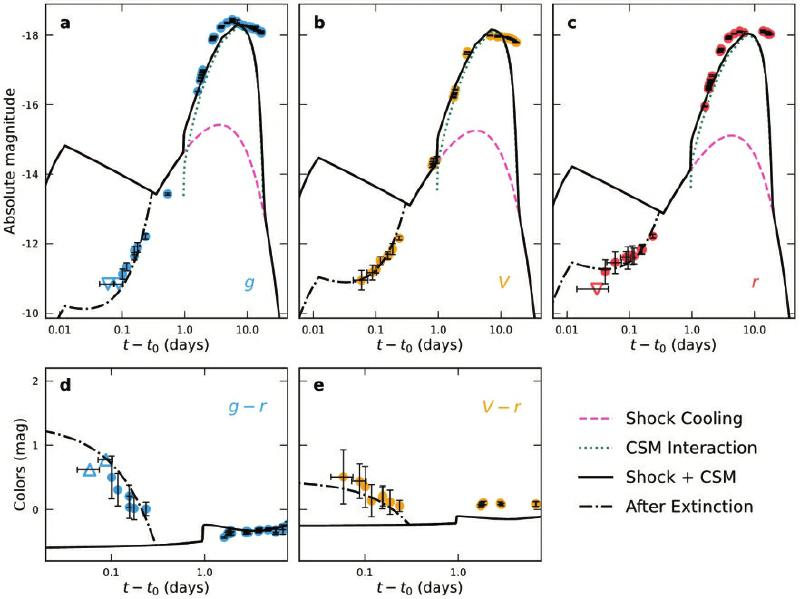

数据点表示超新星SN 2023ixf的视星等演化曲线(上)与颜色演化曲线(下),黑色实线标示出传统激波冷却模型预测演化曲线,黑色虚线代表考虑尘埃影响后的模型结果。

本报讯 大质量恒星演化末期通常会产生核心塌缩超新星爆发。大量引力势能瞬间释放,引发的激波以约十分之一光速传播,迅速突破恒星外层,并产生黑体温度达到十万开尔文的瞬时辐射。这一极早期信号,也是激波穿透濒死恒星的躯壳并记录沿途复杂物理过程的旅行日志,因而携带了激波传播、超新星爆发几何性质及周围环境等关键信息。高速的激波在短短几小时内便耗散于空间,而现今的观测记录也仅限于单色,且都开始于恒星坍缩爆炸后数小时。因此,人们对恒星死亡这一瞬间的了解仍为空白。

近日,清华大学物理系王晓锋教授团队与多家国内外科研机构及天文爱好者合作,在离地球约2200万光年的风车星系(M101)中捕捉了大质量恒星死亡后1小时的瞬间。首次记录的彩色影像揭示了一颗约8500万倍太阳体积的红超巨星从死亡到爆发,形成超新星2023ixf爆发的全过程。详实的多波段观测清晰地展示了爆发极早期破茧而出的红色激波,逐渐转变为蓝色的奇特现象。这一前所未见的彩色影像,颠覆了传统理论框架下,恒星死亡瞬间伴随蓝色激波突破的预期。

研究团队认为,由红转蓝的渐变激波预示了这颗恒星濒死之时,周围包裹着厚厚的尘埃壳。随着激波迅速外传,这些尘埃在短短数小时内被悉数摧毁。对这一过程的半解析描述表明这颗超新星的爆发,或包裹它的尘埃层,呈现高度的非球对称。由红转蓝的激波突破,则如同揭开了笼罩濒死恒星的一层浓厚的尘埃面纱。此项研究显著推进了人们对大质量恒星晚期演化和死亡这一宇宙中普遍而神秘景象的认知。

研究成果以“从一颗周围充满尘埃的红超巨星爆发出的激波闪光”为题于12月14日在线发表在《自然》(Nature)期刊上。王晓锋为该论文的通讯作者,清华大学物理系2021级博士生李盖茨为论文的第一作者。中科院紫金山天文台博士后胡茂凯、国家天文台博士后、清华大学物理系2020届博士毕业生李文雄,美国加州大学伯克利分校博士后杨轶为共同第一作者。(物理系)