用清华智慧助力北斗闪耀

——记清华大学电子工程系卫星导航团队

新清华 2025年03月14日 第2356期 专题报道

●记者 吴一凡

图片分别为:

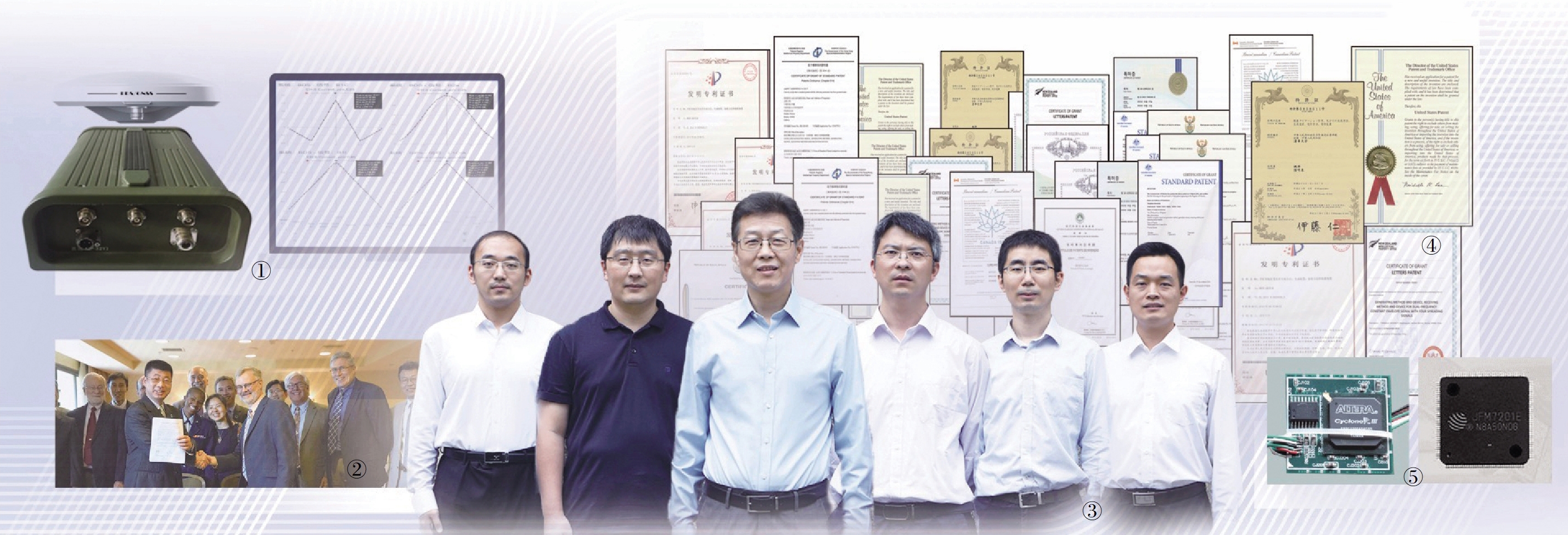

①北斗三号地面检测终端。②2017年6月,中美完成北斗和GPS兼容与互操作协调并签署备忘录。③陆明泉团队。④清华大学发明的两种调制方式在23个国家获得专利授权。⑤首款北斗二号授权信号基带芯片原型及产品。

问天寻路,领航苍穹,星耀太空,惠泽全球。作为四大全球卫星导航系统之一,北斗卫星导航系统已在200多个国家和地区向数十亿计的用户提供服务。

自2001年以来,清华大学电子工程系陆明泉教授团队参与北斗一号、北斗二号、北斗三号卫星导航系统的工程建设、应用推广和国际合作,用清华智慧助力北斗闪耀。

“清华方案”

一举促成近10年的国际谈判

融入基础设施,赋能千行百业。中国的北斗卫星导航系统已成为经济社会发展的时空信息基石,为全球用户提供全天候、全天时、高精度、高可靠的定位、导航与授时服务。陆明泉团队深耕卫星导航领域20余年,经历了从北斗一号到北斗三号系统的分步建设与渐进发展。

在北斗一号阶段,陆明泉团队完成用户设备研制,形成系列化装备,实现了批量生产及行业应用。

在北斗二号阶段,团队利用自主研发的接收机,发现了电性星地面测试中卫星有效载荷计数器溢出的问题,避免了将存在设计缺陷的卫星发射上天,并且借助数学工具和仿真手段,揭示了GEO卫星“伪距波动”的产生机理,提出了相应改进措施,确保北斗二号定位精度达标,成功解决了系统建设中突发的重大工程问题。基于团队研制的北斗二号授权信号基带芯片原型,他们与兄弟单位合作开发了国内首款基带芯片,连续销售10余年,成为导航芯片领域的一个奇迹。

2009年,北斗三号工程启动,从服务中国、服务亚太,到服务全球,中国迈上了自主设计卫星导航信号的艰辛道路。

由于GPS和GLONASS卫星导航系统早于北斗系统建设几十年,已在国际电联申报了频率保护,GPS现代化和新兴的Galileo完成了全球性卫星导航信号专利布局。北斗系统作为后来者,要想实现全球组网、服务世界,其卫星导航信号的设计必须满足十分苛刻的约束条件——既要保证不会干扰其他导航系统的信号,又要确保自主创新、自主可控,还要在服务性能上拥有国际竞争力。

在此过程中,中美两国围绕北斗和GPS兼容与互操作展开协调,这场旷日持久的谈判持续了近10年。

其间美国否决了中国提供的多个卫星导航信号设计方案。直至2017年6月,陆明泉团队的方案首次呈现在洛杉矶的谈判桌上。这一“清华方案”不仅满足中国对于新一代卫星导航系统、功能、性能及平稳过渡的要求,也满足国际上其他导航系统对北斗的约束。面对这样一份现实性和前瞻性兼备的方案,没有了以往的唇枪舌战,双方终于达成一致,直接促成了北斗和GPS双边协调,不久后签署了两国联合声明,扫清了北斗三号建设道路上的最后障碍。

陆明泉团队的卫星导航信号方案之所以能够一举破局,离不开他们长久以来的积累。团队此前在国际期刊上发表了大量有关卫星导航信号的学术论文,相关成果也在众多国家申请了专利,团队的创新突破得到了国际学术界的广泛认可,也引起了相关国家的卫星导航主管部门高度关注。

卫星导航信号被称为“测量时空的标尺”,连接着卫星导航系统的控制段、空间段和用户段三大组成部分,如同神经中枢贯穿整个系统,决定着卫星导航系统的服务能力。

然而,新一代卫星导航信号的设计面临众多挑战。

诸多阻碍横亘在前,却挡不住陆明泉团队前进的步伐,“我们要打造一把属于中国的时空‘标尺’,为北斗系统服务全球打开大门。”陆明泉带领团队破解重重难题,最终通过建立多载波多分量卫星导航信号新理论,发明了QMBOC、ACEBOC两种新型调制方式和一种先进的CEMIC复用方式。在带宽和功率同时受限的情况下,实现了信号测距精度提升和服务多样性,奠定了北斗二号到北斗三号平稳过渡的技术基础,也确保了北斗三号与其他系统的兼容与互操作,并在23个国家获得专利授权。

北斗三号工程大总体采用陆明泉团队发明的调制技术,构建了B1C和B2a/b两个公开服务信号,支撑了新旧两代信号以及公开和授权两类信号在统一频点上共处。

如今,全球用户都能接收到北斗三号B1C和B2a/b新型导航信号。实测数据表明,这两种信号的定位精度已优于GPS和Galileo系统,这是北斗发展史上的历史性突破,成为北斗三号自主创新、独立发展的重要标志。

星空逐梦

用清华智慧助力北斗闪耀

“瞄准国家重大需求,做真正有用的科研。”是陆明泉长久以来的坚持和行动。作为北斗系统建设和应用的中坚技术力量,陆明泉团队的研究工作覆盖了从信号发射到信号接收整个卫星导航信号链路,为铸造“中国的北斗星”贡献了清华智慧。

在北斗三号接收机技术研究中,陆明泉团队率先突破了新一代多系统互操作接收机关键技术,成功研制出高性能多功能的互操作信号地面检测终端,以及全频段多系统实时软件接收机,为北斗三号试验卫星工程及组网卫星工程地面测试评估提供不可或缺的技术手段,并为北斗系统加入国际民航组织标准作出了重要贡献,收到了军委装备发展部和中国民用航空局的联名表扬信。

团队开发的北斗三号接收机技术支撑了国家地基增强网2500多个参考站的升级换代,成功孵化了3家高新技术企业,芯片和设备已实现量产和规模化应用。

他们近期突破的北斗三号B1、B2频段宽带信号接收技术,得益于QMBOC、ACEBOC调制和CEMIC复用所形成的独特信号结构,其单点实时定位精度突破一米大关,超越了“导航摩尔定律”,有望成为其他卫星导航系统难以超越的亮点。

此外,团队的研究成果也助力了卫星导航应用安全,经过近10年的研究积累,他们在导航信号干扰检测和抑制方面取得系列突破。发明的高精度抗干扰阵列接收处理技术,解决了抗干扰与测距精度间的矛盾,成功研制的卫星导航抗干扰防欺骗终端,已在国家重要设施和高价值平台上得到应用。

2020年,陆明泉荣获国际导航领域久负盛名的权威奖项导航学会瑟洛奖,成为该奖项自1945年设立以来,中国乃至亚洲首位获奖者,这是目前中国科技工作者在国际导航领域获得的最高荣誉。团队成员姚铮副教授曾获得2017年导航学会早期成就奖,也是该奖项设立以来,中国乃至亚洲首位获奖者。他们的获奖标志着清华大学在定位、导航与授时技术方面跻身世界一流。

2024年9月19日,随着北斗三号系统最后两颗导航卫星被送入太空,北斗三号工程正式收官。同年11月28日,中国卫星导航系统管理办公室发布《北斗卫星导航系统2035年前发展规划》,中国自主建设的北斗系统迈向发展新征程。

未来,陆明泉团队希望利用多种新型技术,对卫星导航系统进行增强、补充、备份,进一步提升定位、导航与授时服务性能,助力打造国家级的综合定位、导航与授时体系。