荣耀传承七十载

清华团队承担人民大会堂东门新版国徽维修改造设计项目

新清华 2023年03月10日 第2280期 专题报道

●记者 段颖

清华大学国徽设计组成员与设计过程中的各种方案合影。

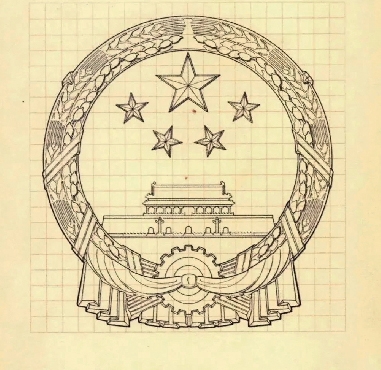

国徽方格墨线图(吴劳绘制)。

王青春制作80厘米国徽模型泥稿。

2022年新版国徽悬挂在人民大会堂东门。

这是一次传统艺术与现代科技的融合,也是一次穿越时空的艺术对话,更是一次服务国家特殊需求的行动接力。2月22日,人民大会堂东门新版国徽模型捐赠仪式在清华大学校史馆举行。红色绸布的映衬下,一枚结合了传统艺术与数字科技、高80厘米的国徽石膏模型愈显醒目庄严,清华大学建筑学院副教授王青春作为该模型的制作者将其捐赠清华档案馆收藏。

它的到来与档案馆中的中华人民共和国国徽1950年版立体石膏模型一起,串起了清华大学与国徽设计之间的不解情缘。

缘分,跨越七十余载

历史的指针拨转到1949年6月,新政治协商会议筹备会在北平召开。筹备会决定,在常委会下设立6个小组,其中第6小组研究草拟国旗、国徽、国歌等方案。

1949年9月是专家设计的第一轮,邀请清华大学营建系和国立北平艺专(1950年改称中央美术学院)分别组织人力设计国徽。清华大学国徽设计组由著名建筑学家梁思成担任组长,成员有建筑学家林徽因,营建系教师莫宗江、李宗津、朱畅中、汪国瑜、胡允敬、张昌龄、罗哲文等。国立北平艺专国徽设计小组主要成员有张仃、张光宇、周令钊、钟灵等。

1950年6月是专家设计的第二轮,中央美术学院张仃小组首先提出彩色斜透视天安门图形国徽方案,全国政协国徽组会议“原则上通过天安门图形。”稍后,中央美术学院张仃、周令钊小组又设计正透视和剪影式天安门两种方案;清华大学遵照周总理提示以天安门为主体设计国旗照耀下的天安门国徽方案,并最终被选为国徽图案。

国徽的主题形象有:国旗(五角星)、天安门、麦稻穗、齿轮、绶带。其中,齿轮、麦稻穗、绶带等,不约而同出现于双方最初的设计方案,象征工农联盟。天安门主题由中央美术学院国徽设计小组提出,国旗(五角星)主题则最早出现于清华大学营建学系林徽因、莫宗江设计的国徽方案中。

1950年6月20日,在周恩来总理主持的国徽审查小组会议上,具有鲜明中华民族特色、庄严典雅的清华设计方案被最终选定。6月23日,毛泽东主席主持的中国人民政治协商会议第一届全国委员会第二次会议上表决通过了国徽图案。

随后,清华大学营建系雕塑教授高庄承担了将国徽从平面图案做成立体浮雕模型的任务。高庄以高度的历史责任感和艺术敏锐感,对国徽图案进行三大优化设计:绶带由朝前改为朝后,更有力、更规律化;麦稻粒保持丰富感,但不零乱琐碎;两把麦稻穗组成的环从非正圆改为正圆形,以便易于仿制,更明朗、更健康。

1950年9月20日,中央人民政府主席毛泽东发布命令,公布国徽图案及说明。同日,《人民日报》刊登由时任中央美术学院美术供应社负责人、展示专业带头人吴劳(后任中央工艺美院副院长)绘制的国徽方格墨线图、国徽断面图,以此说明国徽各部分的平面与立面的造型。

1950年国庆一周年前夕,由中央美术学院美术供应社赶制的第一枚木雕国徽正式悬挂在天安门城楼上。

跨越七十余载,清华大学与国徽设计的故事又续新篇章。

2022年,为迎接党的二十大胜利召开,中共中央办公厅、全国人大常委会办公厅、国务院办公厅批准实施人民大会堂东门国徽维修改造工程。经过充分论证,人民大会堂管理局委托清华大学建筑学院承担国徽维修改造设计项目。王青春承担起新版国徽的精准模型制作和生产监制任务。

“张仃先生后来担任中央工艺美术学院院长,中央工艺美院正是清华美院的前身。”在王青春看来,国徽的设计是清华人共同的骄傲。捐赠仪式上,档案馆收藏的正是由王青春制作的人民大会堂东门新版国徽石膏模型母版。

传承,像一支接力棒

绘画和雕塑,王青春再熟悉不过。2021年8月,“栋梁——梁思成诞辰120周年文献展”(以下简称“栋梁展”)在清华大学艺术博物馆举行,由王青春还原的清华营建系第一版国徽立体稿和由其复制的清华营建系1950年版彩色国徽立体稿在展览期间展出。

致敬和传承前辈们的理想精神,是王青春在新版国徽的制作过程中所一直秉持的。国徽不仅仅是一个图案、标志和浮雕艺术,还是国家和民族的象征,包含了中国的风土人情、历史文化和民族精神等各种信息;同时,这也是一次清华人服务国家特定需求的行动接力。

模型制作前,王青春做了大量的研究追溯工作,尽可能地还原每一处细节。

“大家可能会觉得这个工作就是一个简单的复制和依照墨线图等比例缩放的工作,实际上不是。”王青春对此做了进一步解释,首先,从平面设计图到立体雕塑的转换,容易出现误差;其次,直接依照1950年国徽石膏模型定稿放大制作立体国徽,还需要在起位高度上做艺术调整,才能满足特定场所的需求。“比如1950年版国徽立体稿只有33厘米,现在要做成80厘米的版本,最终呈现5.6米的版本,完全复制的话就会出现国徽元素立体感不强以及绶带起伏不明显、麦穗饱满度不够、不能更好地凸显庄严宏伟等问题。”他举例说。

因此,他计划在新版国徽制作过程中首次融合数字科技和传统技法还原深化设计细节标准。“好比‘不确定性’是传统雕塑的魅力,‘可控及确定性’正是数字雕塑的价值。数控技术可以实现最大程度的标准精准,传统技法又可以帮助我们在饱满和力度中进行优化调整。”王青春把这项工作视为一种新的尝试,“数字科技的加入体现了艺术形式在不同时代的发展演进。”

科技,还原每一处细节

为了精准呈现,王青春使用摄影及三维扫描数字技术事无巨细地记录下1950年版国徽石膏模型定稿的每一处细节并形成对应线稿,依照国徽方格墨线图丰富细化线稿,在线稿基础上运用传统浮雕手工工艺做出泥稿,之后运用三维激光进行点云扫描并补全细节。

“接着就可以进行数字雕刻了,但这个基础上雕刻出来的石膏模型还得结合线稿、模型实物、梁思成及林徽因等设计的国徽图案再进行手工修正。总之,就是一个传统技法和数字技术来回切换和共同配合的过程。”王青春解释说,在手工修正后的石膏版本上再进行扫描和数字化建模,才最终生成了这套虚拟国徽的模型数据。

在人民大会堂东门新版国徽组装验收会上,经过人民大会堂管理局、北京市人民政府天安门地区管理委员会、全国颜色标准化技术委员会等多个职能部门负责人共同研究讨论,新版国徽虚拟模型数据和经由数据制作的国徽模型顺利通过验收。

“论证会印证了虚拟模型数据的合理性和重要性。”对于国徽复制这根接力棒,王青春希望能在清华继续传递下去,“依照这套虚拟模型数据,无论制作什么尺寸的国徽,都能最大程度上保证准确,也最能真实还原前辈们的作品。”

为庆祝中华人民共和国成立73周年,迎接党的二十大胜利召开,2022年9月14日,新版国徽正式悬挂到人民大会堂东门。

王青春捐赠给清华档案馆的人民大会堂东门新版国徽石膏模型与馆中珍藏的梁思成等设计的中华人民共和国国徽图案,张仃等设计的中华人民共和国国徽应征图案,全国政协第一届全体会议拟制国旗国徽国歌方案组报告,高庄定型制作的国徽石膏模型实物及历史图片等珍贵的史料档案一起,共同述说着清华人在国徽设计制作任务中的传承与创新。