《古今图书集成》与清华园的“缘起”(下)

新清华 2023年03月10日 第2280期 清华史苑

●记者 赵姝婧 曲田

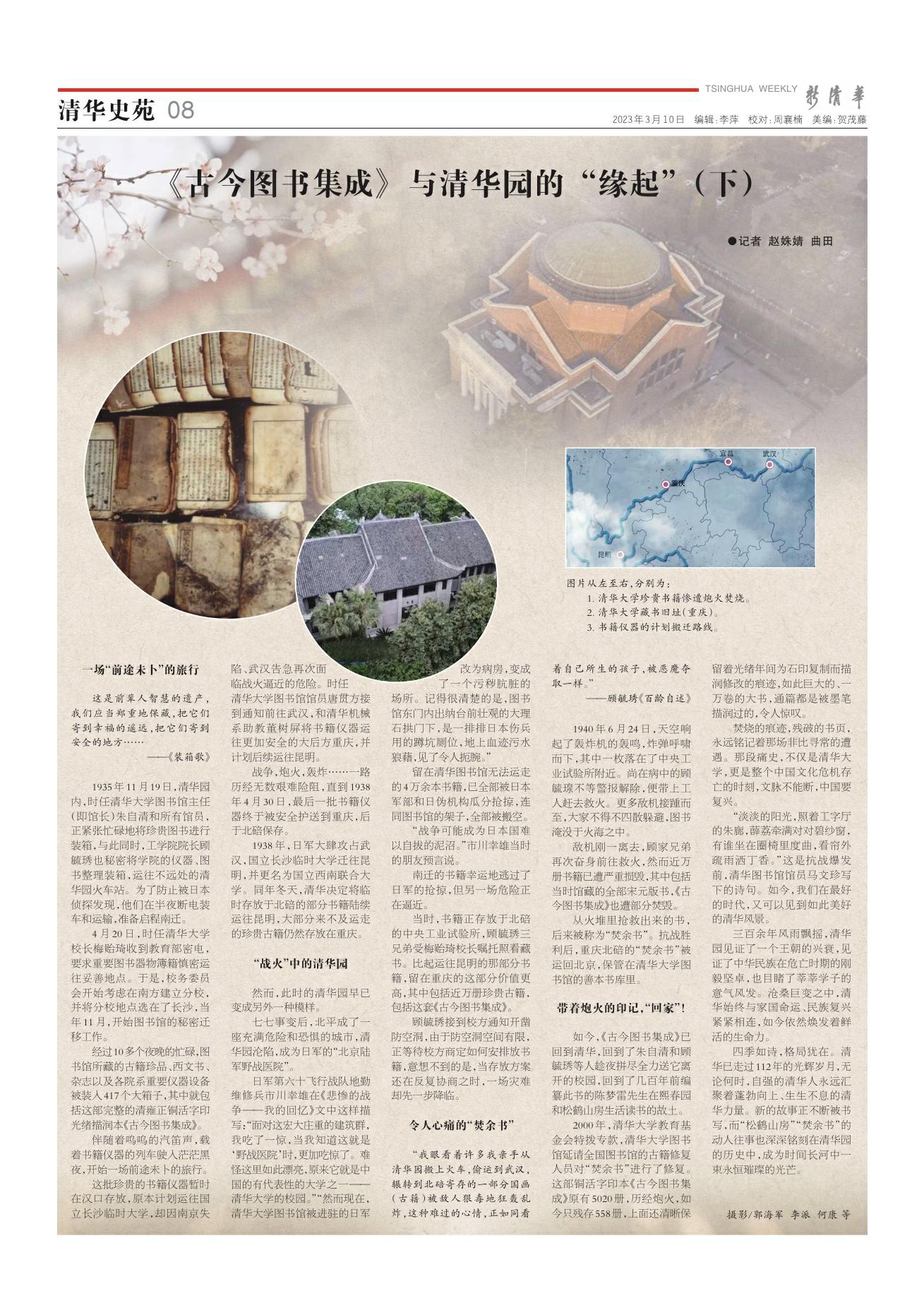

图片从左至右,分别为:

1.清华大学珍贵书籍惨遭炮火焚烧。

2.清华大学藏书旧址(重庆)。

3.书籍仪器的计划搬迁路线。

一场“前途未卜”的旅行

这是前辈人智慧的遗产,我们应当郑重地保藏,把它们寄到幸福的遥远,把它们寄到安全的地方……

——《装箱歌》

1935年11月19日,清华园内,时任清华大学图书馆主任(即馆长)朱自清和所有馆员,正紧张忙碌地将珍贵图书进行装箱,与此同时,工学院院长顾毓琇也秘密将学院的仪器、图书整理装箱,运往不远处的清华园火车站。为了防止被日本侦探发现,他们在半夜断电装车和运输,准备启程南迁。

4月20日,时任清华大学校长梅贻琦收到教育部密电,要求重要图书器物簿籍慎密运往妥善地点。于是,校务委员会开始考虑在南方建立分校,并将分校地点选在了长沙,当年11月,开始图书馆的秘密迁移工作。

经过10多个夜晚的忙碌,图书馆所藏的古籍珍品、西文书、杂志以及各院系重要仪器设备被装入417个大箱子,其中就包括这部完整的清雍正铜活字印光绪描润本《古今图书集成》。

伴随着呜呜的汽笛声,载着书籍仪器的列车驶入茫茫黑夜,开始一场前途未卜的旅行。

这批珍贵的书籍仪器暂时在汉口存放,原本计划运往国立长沙临时大学,却因南京失陷、武汉告急再次面临战火逼近的危险。时任清华大学图书馆馆员唐贯方接到通知前往武汉,和清华机械系助教董树屏将书籍仪器运往更加安全的大后方重庆,并计划后续运往昆明。

战争,炮火,轰炸……一路历经无数艰难险阻,直到1938年4月30日,最后一批书籍仪器终于被安全护送到重庆,后于北碚保存。

1938年,日军大肆攻占武汉,国立长沙临时大学迁往昆明,并更名为国立西南联合大学。同年冬天,清华决定将临时存放于北碚的部分书籍陆续运往昆明,大部分来不及运走的珍贵古籍仍然存放在重庆。

“战火”中的清华园

然而,此时的清华园早已变成另外一种模样。

七七事变后,北平成了一座充满危险和恐惧的城市,清华园沦陷,成为日军的“北京陆军野战医院”。

日军第六十飞行战队地勤维修兵市川幸雄在《悲惨的战争——我的回忆》文中这样描写:“面对这宏大庄重的建筑群,我吃了一惊,当我知道这就是‘野战医院’时,更加吃惊了。难怪这里如此漂亮,原来它就是中国的有代表性的大学之一——清华大学的校园。”“然而现在,清华大学图书馆被进驻的日军改为病房,变成了一个污秽肮脏的场所。记得很清楚的是,图书馆东门内出纳台前壮观的大理石拱门下,是一排排日本伤兵用的蹲坑厕位,地上血迹污水狼藉,见了令人扼腕。”

留在清华图书馆无法运走的4万余本书籍,已全部被日本军部和日伪机构瓜分抢掠,连同图书馆的架子,全部被搬空。

“战争可能成为日本国难以自拔的泥沼。”市川幸雄当时的朋友预言说。

南迁的书籍幸运地逃过了日军的抢掠,但另一场危险正在逼近。

当时,书籍正存放于北碚的中央工业试验所,顾毓琇三兄弟受梅贻琦校长嘱托照看藏书。比起运往昆明的那部分书籍,留在重庆的这部分价值更高,其中包括近万册珍贵古籍,包括这套《古今图书集成》。

顾毓琇接到校方通知开凿防空洞,由于防空洞空间有限,正等待校方商定如何安排放书籍,意想不到的是,当存放方案还在反复协商之时,一场灾难却先一步降临。

令人心痛的“焚余书”

“我眼看着许多我亲手从清华园搬上火车,偷运到武汉,辗转到北碚寄存的一部分国画(古籍)被敌人狠毒地狂轰乱炸,这种难过的心情,正如同看着自己所生的孩子,被恶魔夺取一样。”

——顾毓琇《百龄自述》

1940年6月24日,天空响起了轰炸机的轰鸣,炸弹呼啸而下,其中一枚落在了中央工业试验所附近。尚在病中的顾毓瑔不等警报解除,便带上工人赶去救火。更多敌机接踵而至,大家不得不四散躲避,图书淹没于火海之中。

敌机刚一离去,顾家兄弟再次奋身前往救火,然而近万册书籍已遭严重损毁,其中包括当时馆藏的全部宋元版书,《古今图书集成》也遭部分焚毁。

从火堆里抢救出来的书,后来被称为“焚余书”。抗战胜利后,重庆北碚的“焚余书”被运回北京,保管在清华大学图书馆的善本书库里。

带着炮火的印记,“回家”!

如今,《古今图书集成》已回到清华,回到了朱自清和顾毓琇等人趁夜拼尽全力送它离开的校园,回到了几百年前编纂此书的陈梦雷先生在熙春园和松鹤山房生活读书的故土。

2000年,清华大学教育基金会特拨专款,清华大学图书馆延请全国图书馆的古籍修复人员对“焚余书”进行了修复。这部铜活字印本《古今图书集成》原有5020册,历经炮火,如今只残存558册,上面还清晰保留着光绪年间为石印复制而描润修改的痕迹,如此巨大的、一万卷的大书,通篇都是被墨笔描润过的,令人惊叹。

焚烧的痕迹,残破的书页,永远铭记着那场非比寻常的遭遇。那段痛史,不仅是清华大学,更是整个中国文化危机存亡的时刻,文脉不能断,中国要复兴。

“淡淡的阳光,照着工字厅的朱廊,薜荔牵满对对碧纱窗,有谁坐在圈椅里度曲,看帘外疏雨洒丁香。”这是抗战爆发前,清华图书馆馆员马文珍写下的诗句。如今,我们在最好的时代,又可以见到如此美好的清华风景。

三百余年风雨飘摇,清华园见证了一个王朝的兴衰,见证了中华民族在危亡时期的刚毅坚卓,也目睹了莘莘学子的意气风发。沧桑巨变之中,清华始终与家国命运、民族复兴紧紧相连,如今依然焕发着鲜活的生命力。

四季如诗,格局犹在。清华已走过112年的光辉岁月,无论何时,自强的清华人永远汇聚着蓬勃向上、生生不息的清华力量。新的故事正不断被书写,而“松鹤山房”“焚余书”的动人往事也深深铭刻在清华园的历史中,成为时间长河中一束永恒璀璨的光芒。

摄影/郭海军 李派 何康等