生命学院揭示水杨酸甲酯介导的植物气传性免疫的分子机制及病毒的反防御机制

新清华 2023年09月22日 第2300期 学术前沿

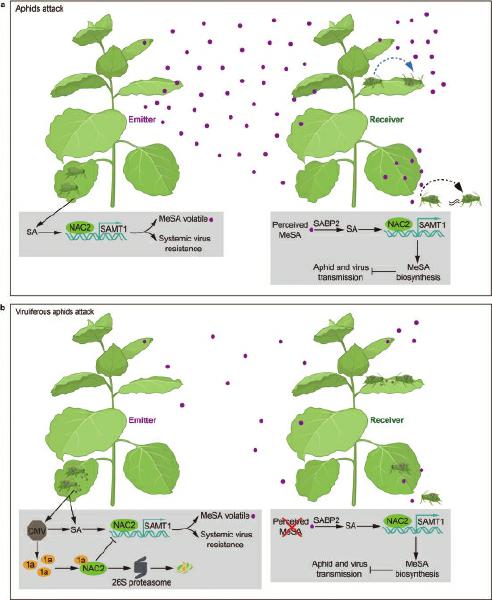

植物气传性免疫的分子机制示意图。

本报讯 植物在感受到环境刺激时会产生挥发性化合物,其作为一种特殊的信号能被周围的植物感知,进而诱发周围植物的防御反应,这一现象被称为气传性免疫。尽管几十年来人们在多种植物中观察到这种植物间通讯现象,并认识到其重要的生物学和生态学意义,然而对挥发性化合物介导植物间通讯的分子机制一直不清楚。此外,除乙烯受体外,植物感知其他挥发性化合物的受体也一直未被鉴定。蚜虫是全球范围内最具破坏性的农业害虫之一,它们吸食植物汁液并传播超过40%的植物病毒,对农业生产造成巨大破坏。蚜虫的侵害会诱导植物释放包含水杨酸甲酯在内的挥发性化合物。水杨酸甲酯在植物抵御包括蚜虫在内的食草性昆虫侵害中发挥重要作用,它通过驱避昆虫、降低其适应性或吸引其天敌等方式参与植物防御过程。但是水杨酸甲酯如何作为植物间通讯的信号激活气传性免疫抗蚜虫防御是一个长期未解决的问题,植物是否拥有识别和感知空气中水杨酸甲酯的受体也不清楚。此外,蚜虫和病毒能否干扰植物气传性免疫也不清楚。

9月13日,清华大学生命学院、植物生物学研究中心刘玉乐教授研究组在《自然》(Nature)期刊上在线发表了题为“水杨酸甲酯介导植物气传性免疫的分子基础”的研究论文,该工作鉴定了识别气态水杨酸甲酯的植物受体,揭示了水杨酸甲酯介导的植物气传性免疫的分子机制及植物病毒的反防御机制,为防治病虫害提供了突破点和研究方向。

大多数植物病毒通过昆虫等介体传播。当昆虫叮咬植物后,植物会产生挥发性化合物,驱避昆虫的同时也招募吸引这些植食性昆虫的天敌。除此之外,当这些挥发性化合物被邻近植物吸收后会触发邻近植物对昆虫的防御反应。团队发现蚜虫叮咬植物后,植物会产生水杨酸甲酯,这些水杨酸甲酯能够挥发到空气中被邻近植物中的水杨酸甲酯的受体蛋白水杨酸结合蛋白-2感知结合,并将其转化为水杨酸。水杨酸激活转录因子NAC2,上调水杨酸羧基甲基转移酶1(SAMT1)基因的表达,从而产生更多的水杨酸甲酯,诱导植物的抗蚜虫免疫,并降低病毒的传播。另外,团队还发现一些蚜虫传病毒能够编码含有解旋酶结构域的蛋白质与NAC2蛋白相互作用,改变NAC2蛋白的亚细胞核定位至细胞质中,促使NAC2在细胞质中被26S蛋白酶体降解,从而负调控NAC2-SAMT1通路,抑制蚜虫叮咬植物中水杨酸甲酯的合成和挥发,阻断植物间“预警”通讯,促进蚜虫对邻近植物的侵染和对病毒的传播。这一发现揭示了植物气传免疫的分子机制及病毒的反防御机制、揭示了全新的蚜虫-病毒之间的共进化的互惠方式。

刘玉乐为该论文的通讯作者,生命学院博士后龚骞和王韵婧为论文第一作者。(生命学院)