清华大学携手北京市加快发展新质生产力

新清华 2024年03月15日 第2319期 专题报道

●记者 王晓霞

清华大学与海淀区人民政府共建人工智能产业高地战略合作协议签约仪式。

清华大学“集成电路产业实践”课程研讨会。

电子工程系志愿者在海淀区中关村街道开展助老社区服务。

近两年,清华大学与北京市结合各自资源优势,积极探索校地合作新机制,向“新”而行,主动服务国家重大战略需要,加快发展新质生产力。携手打造人工智能产业高地、“大学与社区新型伙伴关系”,共同建设清华南口国重基地、北京集成电路产教融合基地。聚焦高质量发展主题主线,各领域合作成果丰硕。

共同服务国家重大战略

从“马拉松”到“加速跑”,人工智能的浪潮扑面而来。势不可挡,更要乘势而上。3月伊始,清华大学与海淀区签订共建人工智能产业高地战略合作协议,抢抓人工智能发展新机遇。

“依托海淀区持续发布对标OpenAI公司GPT的全自研千亿基座模型”“共同建设国家人工智能产教融合创新平台”……双方明确将围绕打造人工智能创新平台、开展关键核心技术攻关、推动重大科技成果转化、建设人工智能人才特区、厚植人工智能产业生态5大方面开展合作。

习近平总书记强调,“人工智能是引领这一轮科技革命和产业变革的战略性技术,具有溢出带动性很强的‘头雁’效应”。

聚焦服务国家重大战略,双方在协力推进人工智能产业高地建设的过程中,重视将大学创新体系高质量融入国家创新体系,强强联合、优势互补。

近年来,学校在人工智能领域进行了全方位布局,先后成立人工智能研究院等一系列研究机构,自主研发的具有千亿参数的ChatGLM模型已为70多个国家的1000余所学术研究机构和中国100多家企事业单位提供服务;在此基础上开源的ChatGLM-6B模型全球下载量已超过1200万次,成为可以与OpenAI、谷歌等国际高科技机构同台竞技的国内完全自主知识产权的大模型技术路线。

与此同时,北京市作为国内大模型创新基础最好、最活跃的地区之一,海淀区在人工智能产业发展上具有得天独厚的优势,各类创新主体和人才高度集聚,并具有产业资源密集、体系完备的发展优势。

校党委书记邱勇表示,此次签约对于学校提升人工智能科技创新与成果转化、服务海淀推动智能产业升级与经济发展、助力北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地具有重要意义。

协力推进有组织科研

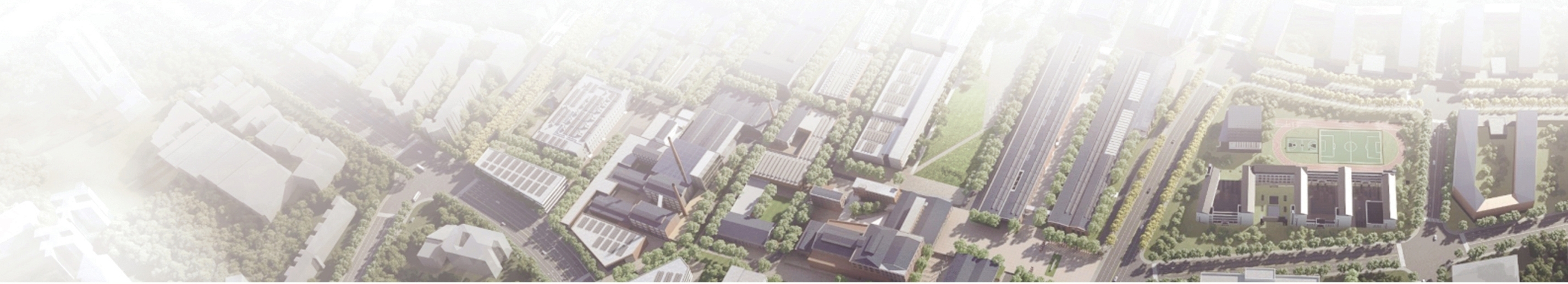

北京市昌平区南口镇,昔日停摆废弃的老厂房旧址上,清华大学南口全国重点实验室基地(以下简称“清华南口国重基地”)一、二期建设正加速推进,现场一派生机盎然的景象。

两年前,昌平区大力实施城市更新行动,南口镇“三大厂”面临规模大、投资大、更新难度大的问题。作为原有国家重点实验室数量最多的高校,清华大学也迎来全国重点实验室重组建设的考验。重组后的全国重点实验室均采用实体化方式组织运行,与高校原有科研模式具有显著差异,管理制度体系亟待健全、学科交叉融合亟待推进。

双方都要破题,而钥匙就在对方手中。经过前期精心筹备,2023年6月3日,昌平区政府与清华大学签署战略合作框架协议,计划在南口镇建成清华大学主校区以外规模最大、集聚度最高的全国重点实验室科研基地。基地规划总用地面积约55.14公顷,分3期推进,计划于2025年投用。

校地合作,优势显而易见。科研院相关负责人介绍,学校可以更好发挥“200号”与昌平科研基地的在地化集群优势,携手清华南口国重基地,共同助力昌平区构建战略科技新高地。昌平区为清华南口国重基地的建设提供全方位支持,为清华打造跨学科研究集群提供了条件。

下一步,清华南口国重基地将重点布局智能制造与高端装备、低碳能源与智能运载、集成电路与材料装备等重点学科发展方向和科研创新领域,加快20多个全国重点实验室及重点科研机构进驻。双方还将深化科技创新领域合作,共同推动重大原创成果突破和关键核心技术攻关,加快推进科技成果转移转化。

加强产学研深度融合

新学期伊始,早上8点多,清华大学集成电路学院2022级研究生陈龙早早来到“特殊的课堂”——位于北京亦庄的北方集成电路技术创新中心(北京)有限公司。在这里,陈龙也有自己产业界的“双导师”。

集成电路是电子信息系统的核心,是大国竞争的战略必争之地。“真正的问题往往是来自于工业界,来自于产业界。”集成电路学院相关负责人介绍说。

奔着解决“芯”问题、真问题的目标,学院积极推进在亦庄经开区打造北京集成电路产教融合基地,依托基地推进国家卓越工程师创新研究院和北京集成电路高精尖创新中心建设,以“三位一体”的模式推动教育、科技、人才一体化发展。

紧邻中芯国际、北方华创等行业龙头企业,学院与龙头企业达成联合人才培养合作,通过实行校企“双导师”制度与企业联合为学生开题,让学生不再单纯局限于在学校实验室里做科研,而是将学习和教学的场所搬到了产业一线。

“直到来到了产业最前沿,我才发现原来有这么多需要攻克的研究方向。”作为学院首批制造方向的研究生,陈龙感触很深:“行业非常需要一线积累,人才紧缺,作为一名清华人,我希望自己能学以致用,未来肩负起强国复兴的重任。”

与此同时,集成电路学院联合中芯国际等集成电路企业力量,开展产学研联合攻关,企业“出题”、学校“答题”,加速创新链、产业链、人才链融合,组织近70名同学在经开区企业实习实训,开展校企联合攻关项目17项,明确聚焦先进工艺及三维集成技术、高算力芯片和极紫外光刻技术3大领域,积极推动有组织科研,集智攻关。

探索大学与社区新型伙伴关系

“晚上好。打扰了,我怎么找不到视频制作软件了?”晚上8点,电子工程系2020级本科生刘国豪在微信上收到了海淀区中关村街道青云北社区的李奶奶的求助信息。

“您给我截屏一下。”刘国豪第一时间通过录制操作小视频等方式帮助李奶奶解决了问题。

“发送给我的老师,谢谢你!”几天后,李奶奶又将自己剪辑的两个视频分享给刘国豪并留言。

结合前期的走访调研,刘国豪和其他电子工程系同学发挥专业所长,在青云北社区、科育社区等地开展“鸿越计划”助老项目,帮助解决老年人使用智能手机出行、购物、买药等方面的困难,并总结出一本60多页的适老化服务手册。

2023年12月10日,清华大学与海淀区在融乐公园曙光文化广场正式启动“海·清”社区服务行动,刘国豪作为志愿者代表发言时表示,每次活动后,居民们真情流露的一句句感谢总能让我们感受到无限的温暖。

“海·清”社区服务行动旨在依托清华大学和海淀区的资源优势,通过搭建区校工作平台,将人才培养、劳动教育与社区治理相结合,全方位引导学生进社区开展劳动教育、志愿服务、社区服务,树牢正确的劳动观,在出力流汗的劳动实践中把热情投入在基层、把价值体现在基层。

双方在深入调查研究基础上形成《“海·清”社区服务行动工作方案》,制定了红色海清、志愿海清、人文海清、科技海清、和合海清5个方面的15项具体任务,并选取了法学院等8个清华院系和中关村等6个街道及圆明园管理处进行“一对一”结对,试点先行,稳步推进。

为保证实施效果,双方成立了工作专班,由校党委副书记过勇和海淀区委副书记杨仁全担任双组长,协调各成员单位共同推进相关工作。

开展普法宣传、参与社区治理……自去年11月以来,双方已开展了30余次活动、参与学生300余人次。下一步,双方将进一步健全机制并逐步推广,提升学生覆盖度。

除深度服务新时代首都发展之外,清华大学还围绕国家重大战略和区域发展战略,与全国各省市开展创新合作。“清华+ X”校地合作不断开新花结新果,谱写出高质量发展新篇章。

清华南口国重基地鸟瞰图。