清华特奖、双胞胎姐妹,双双回国任教

新清华 2024年03月15日 第2319期 专题报道

●记者 刘蓓 江盛盈 李诗语

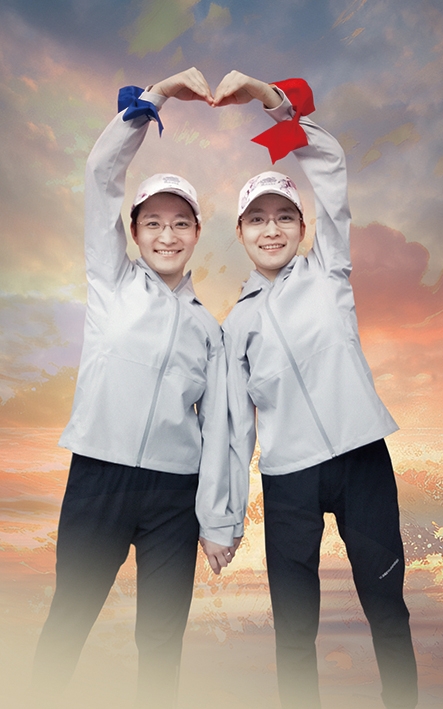

马冬晗(左)、马冬昕(右)。

曾经,她们是清华“双胞胎姐妹花”,以一张“最牛学习计划表”火遍全网,练就“一招制敌”的科研绝技,一起斩获清华本科生特等奖学金。如今,她们学成归国,从青年学子成长为青年学者,双双任教高校。

毕业于清华大学精密仪器系的马冬晗,是大连理工大学教授、博士生导师。她主攻基于单分子定位的超分辨显微成像技术,发表科学引文索引(SCI)论文10余篇,申请国家发明专利2项。

毕业于清华大学化学系的马冬昕,是清华大学副教授、博士生导师,她成功地制备出具有优异性能的钙钛矿薄膜,突破了钙钛矿发光器件效率与寿命的瓶颈。同时她凭借系列创新成果,成为《麻省理工科技评论》(MIT Technology Review)杂志“35岁以下科技创新35人”的中国入选者之一。

2011年,清华本科特等奖学金的答辩会上,一张“最牛学习计划表”火遍全网。严格的时间管理,记录了清华学子脚踏实地的成长,也让这张计划表的所有者——双胞胎姐妹马冬晗、马冬昕迅速出圈。

5年后,在化学系直博的妹妹马冬昕站到了清华研究生特等奖学金的答辩会上,成为了“双料特奖”。读博期间,马冬昕选择了“可升华离子型铱配合物的材料设计与性能研究”作为课题,这项研究既具有科学意义,又具有战略意义,但难度很大,鲜有前例可援。

“没有一招制敌,只有脚踏实地”,5年间,马冬昕尝试了7种材料体系,撰写了14本、共计3000多页的科研笔记,这些堆起来像小山一样的笔记见证了她的成长,也最终帮助她合成了近百种新材料,制备了近千个有机发光器件,成功攻克可蒸镀离子型发光材料这一重大课题,突破了美国照明设备生产商通用显示器公司核心专利。

在精密仪器系直博的马冬晗选择以“用于制作全息光栅的宽光束扫描曝光方法”为研究方向,原理性实验控制条件的不易、接连的失败也曾让她闪过换课题的念头,但经历了一次又一次的尝试后,马冬晗终于看到光栅在灯光下衍射出美丽的颜色、实现稳定的曝光,原本有些摇摆的心神自此坚定,这份信心也支撑着她走过柳暗花明的读博之路。

博士毕业后,姐妹俩都选择了继续赴海外深造。姐姐马冬晗前往普渡大学开展博士后工作,主要从事基于单分子定位的超分辨显微成像技术。初来乍到,所涉领域又是之前几乎未接触过的,使得马冬晗并不自信。回忆起当时的情况,马冬晗说:“那时候与老师对话常常只以简单单词回应。”

面对种种困难,她总是用这样一句话鼓励自己——“每天进步一点点,生命从此大不同。”2022年,她通过直接从单分子数据构建点扩散函数模型,解决了单分子定位显微技术自发明以来始终存在的模型不准确的问题。

妹妹马冬昕前往多伦多大学开展博士后工作,主要从事钙钛矿材料的研究,合作导师为该领域著名科学家Edward H. Sargent教授,马冬昕也在新的环境和新的研究领域中快速成长。2022年,她成功制备发光效率高、具有均一量子阱的钙钛矿薄膜,刷新了钙钛矿发光器件效率与寿命的世界纪录。

熬过异乡学习、工作的日夜,“早日学成归国”的信念一直是她们在海外求学期间最大的精神支柱。2022年,马冬晗、马冬昕如愿回到祖国成为青年教师,姐姐马冬晗选择回到家乡,入职大连理工大学光电工程与仪器科学学院,在故乡的新环境里,她继续开拓着学术之路,砥砺前行。

妹妹马冬昕选择回到母校,以新的身份、新的视角回归清华园,从青年学子到青年教师,能与昔日尊敬的老师在清华园共事,马冬昕深感幸运与幸福,同时也面临着全新的压力与挑战。

很多关键的科学问题以及面向国家乃至世界发展的重要需求有待于这一代科研工作者解决。而作为清华人,更要勇于承担这一代人的责任,从出发到回归,从马同学到马老师,马冬晗、马冬昕将继续在祖国大地上各自耕耘、并肩同行。