地学系量化气候变化下全球极端热浪事件带来的健康风险和经济损失

新清华 2024年03月22日 第2320期 学术前沿

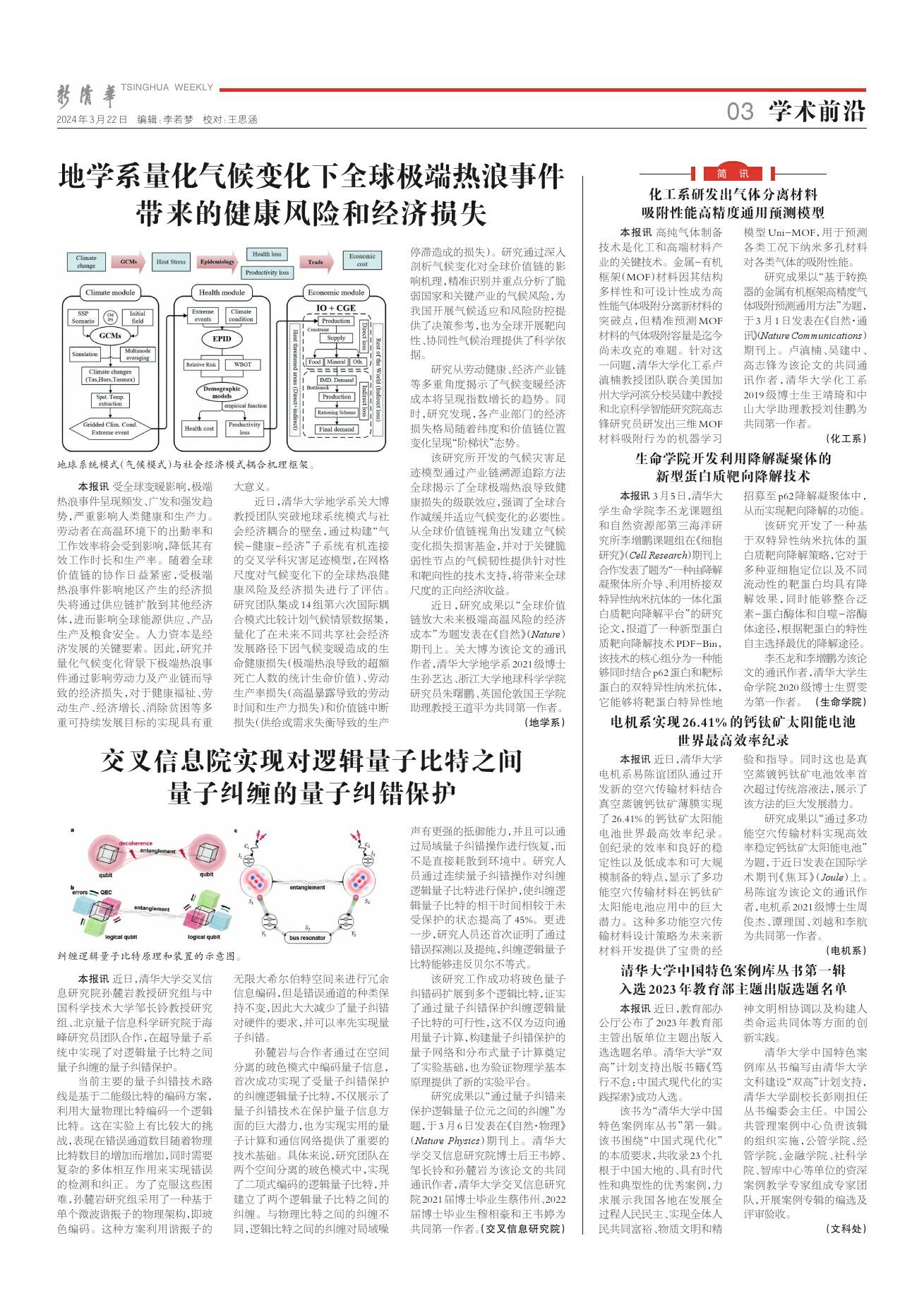

地球系统模式(气候模式)与社会经济模式耦合机理框架。

本报讯 受全球变暖影响,极端热浪事件呈现频发、广发和强发趋势,严重影响人类健康和生产力。劳动者在高温环境下的出勤率和工作效率将会受到影响,降低其有效工作时长和生产率。随着全球价值链的协作日益紧密,受极端热浪事件影响地区产生的经济损失将通过供应链扩散到其他经济体,进而影响全球能源供应、产品生产及粮食安全。人力资本是经济发展的关键要素。因此,研究并量化气候变化背景下极端热浪事件通过影响劳动力及产业链而导致的经济损失,对于健康福祉、劳动生产、经济增长、消除贫困等多重可持续发展目标的实现具有重大意义。

近日,清华大学地学系关大博教授团队突破地球系统模式与社会经济耦合的壁垒,通过构建“气候-健康-经济”子系统有机连接的交叉学科灾害足迹模型,在网格尺度对气候变化下的全球热浪健康风险及经济损失进行了评估。研究团队集成14组第六次国际耦合模式比较计划气候情景数据集,量化了在未来不同共享社会经济发展路径下因气候变暖造成的生命健康损失(极端热浪导致的超额死亡人数的统计生命价值)、劳动生产率损失(高温暴露导致的劳动时间和生产力损失)和价值链中断损失(供给或需求失衡导致的生产停滞造成的损失)。研究通过深入剖析气候变化对全球价值链的影响机理,精准识别并重点分析了脆弱国家和关键产业的气候风险,为我国开展气候适应和风险防控提供了决策参考,也为全球开展靶向性、协同性气候治理提供了科学依据。

研究从劳动健康、经济产业链等多重角度揭示了气候变暖经济成本将呈现指数增长的趋势。同时,研究发现,各产业部门的经济损失格局随着纬度和价值链位置变化呈现“阶梯状”态势。

该研究所开发的气候灾害足迹模型通过产业链溯源追踪方法全球揭示了全球极端热浪导致健康损失的级联效应,强调了全球合作减缓并适应气候变化的必要性。从全球价值链视角出发建立气候变化损失损害基金,并对于关键脆弱性节点的气候韧性提供针对性和靶向性的技术支持,将带来全球尺度的正向经济收益。

近日,研究成果以“全球价值链放大未来极端高温风险的经济成本”为题发表在《自然》(Nature)期刊上。关大博为该论文的通讯作者,清华大学地学系2021级博士生孙艺达、浙江大学地球科学学院研究员朱曙鹏、英国伦敦国王学院助理教授王道平为共同第一作者。(地学系)