清华水利人:江河无言坝为证

新清华 2024年04月12日 第2322期 专题报道

●记者 段颖

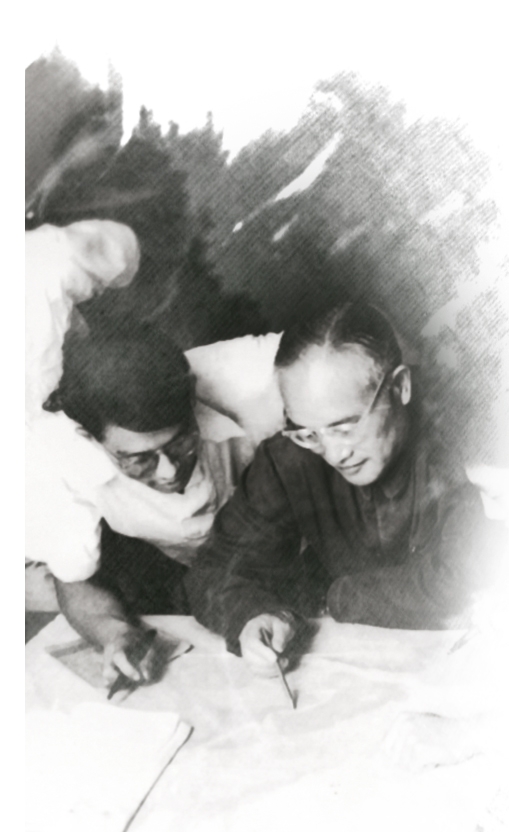

清华水利系主要创建者之一施嘉炀(右)辅导学生设计。

在中国,我们的日常用电约五分之一来自奔流的江河。强大的电网背后是超四万座水电站和近十万座大坝。全球最大规模水电站在中国、最高坝在中国、最强水电“心脏”——单机容量百万千瓦水电机组也在中国……

这些突破性进展凝聚着中国水利人不断攀登技术高峰的努力,记录着众多清华人的奋斗足迹。几乎哪里有水利枢纽工程,哪里就有清华人。

从祖国建设的需要出发

20世纪20年代末,清华大学就在土木系开设了水利课程,后来发展为水利组。为满足新中国基础建设需要,1952年院系调整时,清华大学正式成立水利系。

三峡工程开工后,年近九旬的张光斗(中)每次检查三峡工程质量,都要坚持下到施工仓面,亲自观察混凝土浇筑情况。

施嘉炀、张任、张光斗、黄文熙、钱宁、黄万里、夏震寰、潘家铮……水利系陆续聚集了一批学术大师在此任教,他们之中任何一位的名号,在中国水利科学界都是响当当。他们坚定理想信念,以当时国内最前沿的理论带领学生们解决中国水利真问题,被尊为学高为师、德高为范的大先生。

在他们的感召下,清华学子们从祖国建设的需要出发,为水进发、为水坚守,作出重要贡献。

1958年,为破解潮白河水患、京津“水荒”困局,密云水库正式开建。在张光斗带领下,水利系师生几乎全体参加了这项光荣任务,“真刀真枪”做毕业设计。

1960年,这个华北地区最大的水库胜利竣工,实现了一年拦洪、两年建成的水利奇迹。

肯吃苦、重实干、为人民,清华水利人在水库建设过程中展现出来的精神气质,作为一种文化,在长江、黄河等大江大河的开发治理中接续传承。

80年代,治黄开发关键控制性工程——小浪底水利枢纽开始筹备,大批清华教师参与了咨询、审查、科研工作,大批清华学子参与了工程建设,为这项世界级技术难度的大工程贡献了重要力量。

在世界最大水电工程——三峡工程长达40年的精心设计、反复论证过程中,清华水利人从早期的坝址选择、坝型研究,到论证攻关、技术设计,再到工程建造,几乎全程参与。

仅从1983年至今,清华水利系就承担了近百项三峡工程科研项目和科技咨询。

践行者和接力人

伟大的创举都源于梦想。为了梦想,一个人可以奋斗一生,一群人可以前赴后继。

在三峡工程设计、论证、建设的几十年间,尤其从改革开放到2000年,中国水利水电建设实现了质的突破:从追赶世界水平,到诸多方面开始居于国际先进和领先水平。

进入21世纪,以三峡、南水北调工程投入运行为标志,中国的水利工程更是开启了自主创新、引领发展的新时代。

一个个进展,挑动人们的神经,也聚焦着世界的目光。一代代清华水利人接续奋斗,生动谱写着新时代的水利人之歌。

他们的身影定格在葛洲坝、二滩、雅下、糯扎渡、锦屏、小湾,活跃在乌东德、白鹤滩、溪洛渡、向家坝,以及史无前例的超级工程——南水北调之中。

“三峡工程不该只是梦想!”说出这句话的清华水利系校友、三峡总公司副总经理王家柱,把攻克工程技术难点作为后半生工作和生活的全部,直到查出多发性骨髓瘤晚期才离开三峡。每当看到三峡的消息,他眼中时常噙着泪水,不止一次地感叹,没有站完最后一班岗。这位“志建三峡”的勇士,对三峡怀抱着无限的热爱和眷恋。

1996年,主持过桐子林、二滩、东西关、溪洛渡等多个大中型水电站勘测设计工作的水利系校友张超然调往三峡,任三峡总公司总工程师。他一心扑在工程建设上,下工地、蹲现场、做决策,由于长期用脑过度,他的脑血管硬化,时常头疼。身边人劝他休息,他说:“只要精神不垮,有病也不怕,没啥了不起!”

2004年,张超然在乌东德水电站坝址踏勘。

小浪底设计总工程师林秀山、小浪底建管局副局长王咸儒和设计副总工程师高广淳、景来红等,以及一批来自清华水利系的校友、数百名工程技术人员长年奔波在黄河上下、试验室中、设计桌旁,为黄河治理开发日夜操劳。

1984年,从水利系毕业后的张宗亮,一头钻进云南深处的高山峡谷,开启其至今长达近40年的西部水电开发事业。由他担任总设计师的糯扎渡水电站,作为当时在建的中国第一高土石坝,耗时整整15年。15年里,他每年几乎有200天的时间驻扎在工地。至今,由他主持和组织设计建成的水电站达70余座,分布国内外,创造了多项中国之最乃至世界第一。

从2011年起,南水北调工程专家委员会主任陈厚群,50多次带领专家团队跑遍工程现场,保障一泓清水向北流。80岁时,他再次出任三峡工程质量检查专家组组长,带领专家组数十次深入工程现场,提出建议数百条,其中一项建议就为国家节省了十几亿元。

2014年,承载着几代勘测设计者梦想,时称中国第二、世界第三大水电站——溪洛渡水电站完成华丽蜕变。在这项大国工程中,溪洛渡水电站总设计师、水利系校友王仁坤深耕了30个年头。30年间,他还主持完成锦屏一级水电站和抗震要求极高的大岗山水电站的设计。

他们中还有:南水北调规划设计管理局原总工程师、三峡工程设计原副总工程师刘宁,葛洲坝集团公司总工程师、三峡指挥部总工程师、南水北调中线核心工程丹江口大坝加高工程总工程师周厚贵,华能集团公司副总经理、中国长江三峡集团公司副总经理樊启祥,龙羊峡水电站总工程师张津生,刘家峡水电工程总工程师李鹗鼎,小浪底工程设计总工程师(前期)汪祖忭,葛洲坝水利枢纽总设计师曹乐安,广州抽水蓄能电站策划者罗绍基,龙滩水电站设计总负责人王三一,向家坝水电站设计总工程师潘江洋,向家坝工程建设部主任彭冈,溪洛渡水电站工程建设部副主任王世平,小湾水电站高坝技术负责人马洪琪,平陆运河工程规划设计专家吴澎等。

奋斗着踏遍万里山河

江河无言坝为证。他们中有德高望重的专家学者,有科技创新一线的“排头兵”,有重点项目的“领头雁”,还有许多在平凡岗位上苦练内功、服务基层的水利栋梁。

他们攻克了诸多关键技术,也见证了从新中国成立之初仅有1200多座水库,到如今遍布中国大地近十万座水坝的诞生。

王仁坤(右)与恩师、著名水电专家潘家铮(左)在溪洛渡工程现场。

与此同时,随着遥感、信息技术和人工智能等技术的发展,他们正推动前沿技术在学科和行业的应用,持续推进着智慧水利建设。

2022年12月,随着白鹤滩水电站全部机组投产发电,金沙江下游“四巨头”与三峡、葛洲坝水电站连珠成串,共同构成世界最大清洁能源走廊。

“四巨头”里,清华大学大坝智能建造团队全过程参与了乌东德、白鹤滩、溪洛渡三座大坝的智能建设。团队研发了智能控制成套设备,创造了浇筑混凝土体量极大且未出现温度裂缝的世界纪录。

流水带走了光阴的故事,但清华水利人对行业和事业的侠骨柔情、对祖国和人民的满腔赤诚却从未间断,如静水流深,历久弥甘。

正如那首他们用青春、智慧谱写的《水电建设者之歌》中所唱:从那黄河走到长江,我们一生走遍四方。辽阔的祖国万里山河,都是我们的家乡……前面是滚滚的江水,背后是灯火辉煌,我们的生活就是这样,战斗着奔向前方。

歌曲跟随他们奔向了祖国各地,歌声回旋在万里江河之上,激情昂扬,力量无穷。