清华大学6项重要科研成果相继发布

新清华 2024年06月07日 第2329期 学术前沿

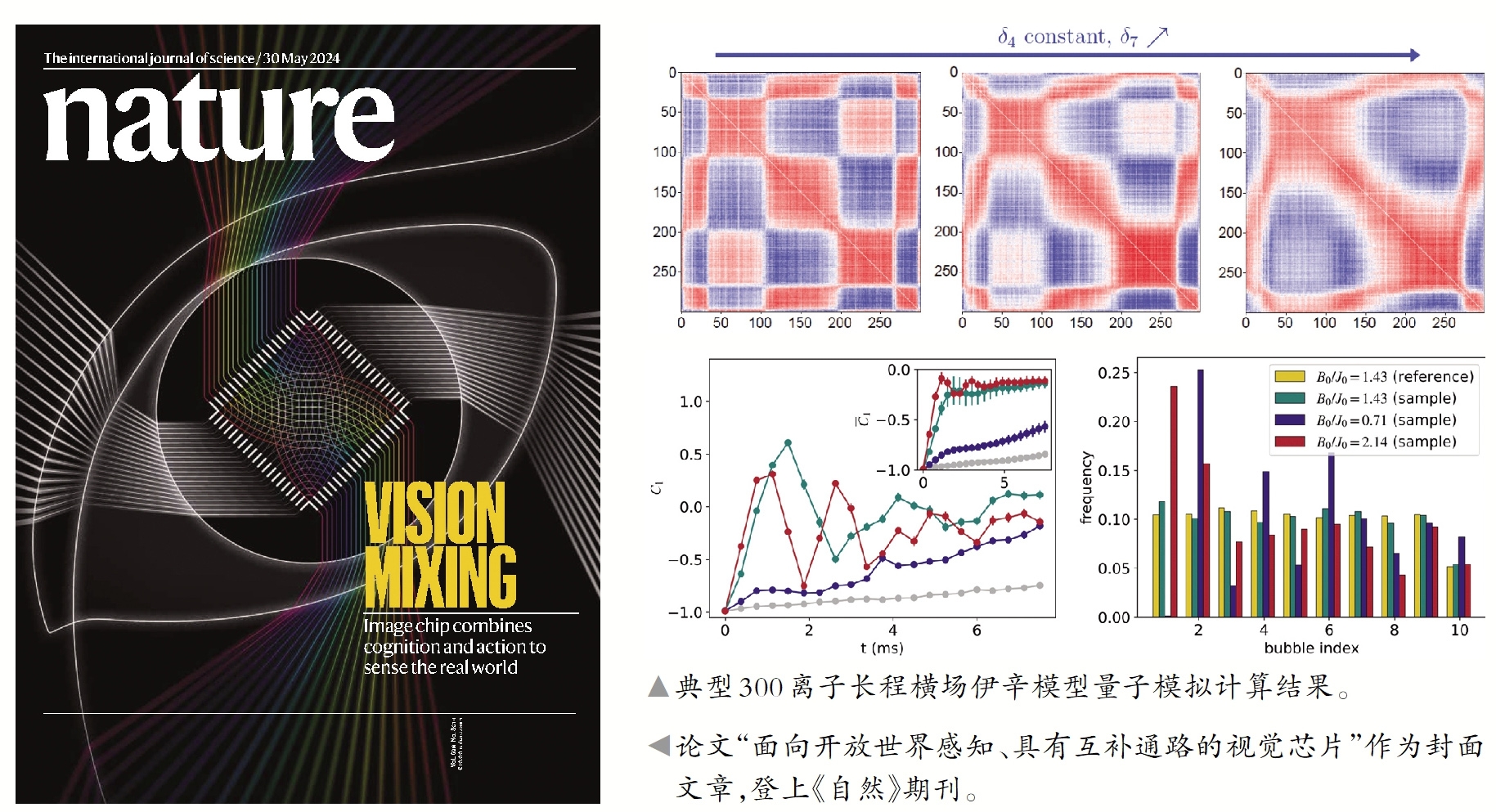

本报讯 5月29日至31日,清华大学有6项重要科研成果分别在国际顶级期刊《自然》(Nature)和《科学》(Science)上发布。依托精仪系的类脑计算研究中心施路平教授团队提出一种基于视觉原语的互补双通路类脑视觉感知新范式,研制出世界首款类脑互补视觉芯片“天眸芯”,基于该研究成果的论文“面向开放世界感知具有互补通路的视觉芯片”被作为当期《自然》的封面文章。这是该团队继异构融合类脑计算“天机芯”后第二次登上《自然》封面。

另有4篇论文发表在《自然》期刊,分别是:中国科学院院士、交叉信息研究院教授段路明带领研究组首次实现基于数百离子量子比特的量子模拟计算,论文题为“具有单比特分辨率的数百囚禁离子二维量子模拟器”;化学系刘强副教授课题组在酮亚胺化合物的不对称氢化反应中成功实现了对微小差异烷基取代基之间的精准手性识别,论文题为“微小差异烷基取代酮亚胺化合物的不对称氢化”;水利系杨雨亭副教授团队系统地揭示了河川径流过程对降雪变化的复杂响应机理,阐明了冬季降雪减少对径流季节性的影响规律,论文题为“在降雪减少的世界中水流的季节性变化”;生命学院刘俊杰副教授、陈春来副教授团队和北京大学白洋研究员团队合作发现CRISPR免疫增效子,建立Cas9核酸酶生长进化模型,论文题为“CRISPR免疫增效子PcrIIC1增强细菌Cas9系统免疫能力”。

航院柔性电子技术实验室张一慧教授课题组的论文“仿人类皮肤机械感知功能的三维架构电子皮肤”在《科学》期刊发表,提出了一种具有三维架构的新型电子皮肤(简称“3DAESkin”)。

高速、高精度、高动态

视觉感知赋能“天眸芯”

视觉感知作为智能无人系统获取信息的核心途径,发挥着至关重要的作用。但在复杂多变且不可预测的环境中,实现高效、精确且鲁棒的视觉感知依然是一个艰巨的挑战。传统视觉感知芯片由于受到“功耗墙”“带宽墙”的限制在应对极端场景时往往面临失真、失效或高延迟的问题,严重影响了系统的稳定性和安全性。为了克服这些挑战,施路平教授带领的类脑计算研究团队聚焦类脑视觉感知芯片技术,提出了一种基于视觉原语的互补双通路类脑视觉感知新范式,借鉴人类视觉系统的基本原理,模仿人类视觉系统的特征形成两条优势互补、信息完备的视觉感知通路。

基于这一新范式,团队进一步研制出了世界首款类脑互补视觉芯片“天眸芯”。在极低的带宽(降低90%)和功耗代价下,实现了每秒10000帧的高速、10bit的高精度、130dB的高动态范围的视觉信息采集。基于该芯片,团队还自主研发了高性能软件和算法,并在开放环境车载平台上进行了性能验证。在多种极端场景下,该系统实现了低延迟、高性能的实时感知推理,在智能无人系统领域展现了巨大应用潜力。

首次实现最大规模具有单比特

分辨率的多离子量子模拟计算

离子阱系统被认为是最有希望实现大规模量子模拟和量子计算的物理系统之一。多个实验验证了离子量子比特的高精密相干操控,该系统的规模化被认为是学术界的主要挑战。

段路明研究组利用低温一体化离子阱技术和二维离子阵列方案大规模扩展离子量子比特数,提高离子阵列稳定性,首次实现512离子二维阵列的稳定囚禁和边带冷却,并首次对300离子实现可单比特分辨的量子态测量,实验获得512离子二维阵列图像与典型300离子单点分辨测量结果。研究人员进而利用300个离子量子比特实现可调耦合的长程横场伊辛模型的量子模拟计算。长程横场伊辛模型是一类重要的量子多体模型,有助于理解量子信息、凝聚态物理等领域的基本问题,也可用于求解优化问题等现实应用。

该工作将该研究组保持的离子量子比特数国际纪录(61离子)往前推进了一大步,首次实现基于二维离子阵列的大规模量子模拟。研究人员还对该模型的动力学演化,进行量子模拟计算300个离子量子比特同时工作时所能执行的计算复杂度达到2的300次方,超越经典计算机的直接模拟能力。该实验系统为进一步研究多体非平衡态量子动力学这一重要难题提供了强大的工具。

实现对微小差异烷基取代基

之间的精准手性识别

不对称催化是合成手性化合物的一种直接且高效的方法,其核心在于使用高效的手性催化剂对底物的前手性面或前手性中心进行精准的手性识别。但对微小差异的取代基团进行精确的手性识别仍然是一个重大挑战。

刘强课题组通过设计并构建一类具有精细可调限域结构的阴离子型锰氢催化活性中间体,在酮亚胺化合物的不对称氢化反应中成功实现了对微小差异烷基取代基之间的精准手性识别。他们首次分离并表征了具有催化活性的胺基阴离子金属氢中间体,并发现此类新型中间体在惰性底物的催化氢化反应中展现出明显优于传统中性金属氢中间体的反应活性。在此前期工作基础上,他们设计了一类结构明确的手性丰产金属锰催化剂。利用此催化体系,研究团队实现了微小差异烷基取代酮亚胺化合物的高效、高选择性不对称氢化反应,催化剂的转换数可达十万以上,达到了目前丰产金属催化不对称氢化反应的最高水平。

揭示降雪变化

对径流季节性的复杂影响

杨雨亭副教授课题组系统地揭示了河川径流过程对降雪变化的复杂响应机理,阐明了冬季降雪减少对径流季节性的影响规律。研究基于北半球3000余个受降雪影响流域的长期(1950-2020年)水文气象观测资料分析发现,冬季降雪减少导致春季融雪时间普遍提前、降水质心时间推后。由于不同流域径流发生时间对融雪和降水的敏感性存在差异,在降雪比例较高的流域,冬季降雪减少导致径流提前;而在降雪比例较低的流域,冬季降雪减少导致径流推后。研究还发现降雪减少导致暖季径流和年径流峰值显著下降,从而降低了径流的季节变异性。同时,降雪减少增强了径流的季节变异性与径流质心发生时间在年际间的波动。

该研究系统揭示了气候变暖背景下融雪径流响应规律,改写了“降雪减少、融雪提前、径流提前”的传统认知,为全球升温背景下降雪减少对径流过程的影响提供了新的机理认识。

首次发现一类新型的CRISPR

免疫增效子

CRISPR系统是一种存在于原核生物中的适应性免疫系统,用于抵御外来DNA的入侵。CRISPR系统已经演化成多种类型,其中,Cas9通过引导RNA(gRNA)切割外源DNA的特性被广泛研究和应用到基因编辑领域。

通过生物信息学分析,刘俊杰课题组联合白洋课题组、陈春来课题组观察到一类新型关联基因(Novel-associated genes,NAGs),显著富集存在于较大蛋白体积的IIC型Cas9的基因簇中,并推测这些NAGs可能参与到Cas9介导的细菌免疫过程中。

研究人员开发了一套结构生长轨迹分析方法,实现了对Cas9蛋白结构演变的量化和轨迹分析,首次发现了一类新型的CRISPR免疫增效子可以通过二聚化Cas9效应器提升Cas9活性。

仿人类皮肤机械感知功能的

新型三维电子皮肤

张一慧教授课题组提出了一种具有三维架构的新型电子皮肤设计概念,其结构中的力与应变传感器的三维分布效仿了人类皮肤中梅克尔细胞和鲁菲尼氏小体的空间分布形式,使该器件能够从物理层面解耦地测量压力、剪切力和应变。

与皮肤结构类似,该三维电子皮肤也由“表皮”“真皮”和“皮下组织”组成,且各层的有效模量与人体皮肤中的对应层相近。

课题组基于这种具有三维架构的电子皮肤,结合深度机器学习算法,研制出只需通过触摸便可同时测量物体模量及局部主曲率的先进触觉系统,展示了其在判别食物新鲜程度等真实场景中的应用,并深入探讨了其在物理量定量测量(如摩擦系数等)、人机交互等重要领域的应用潜力。

(精仪系、交叉信息院、化学系、水利系、生命学院、航院)