数学中心合作在量子多体动力学研究中取得进展

新清华 2025年10月24日 第2379期 学术前沿

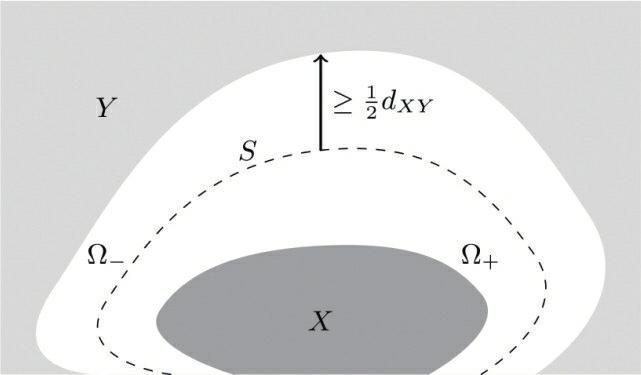

几何变形对应区域示意图。

本报讯 过去几十年中,量子多体物理研究方面对于近平衡态和相互作用较弱的情形已形成较完善的理论框架。然而,前沿量子应用常涉及量子多体系统远离平衡态时的动力学过程,例如,极小空间集成大量量子比特的量子器材的精准调控,需处理强关联多粒子系统非平衡动力学问题。此类问题无法依赖传统解析方法处理,且在高维情形下难以精确模拟,成为量子物理领域最具挑战性的课题之一。

近日,数学科学中心博士后张景宣与合作者运用一种称为“几何指数加权”的新数学方法,在量子多体动力学研究中取得重要进展。研究团队聚焦强关联多粒子系统的动力学行为,证明了宏观粒子团簇的输运受到与系统总粒子数相关的严格制约,揭示了非平衡量子多体系统中一种普适性的物理规律。

在非平衡量子多体系统中,物理效应会通过粒子间的相互作用在系统中传播。1972年,埃利奥特·利布与德雷克·罗宾逊首次证明,量子自旋系统中物理效应的最大传播速率存在一定界限,这一远低于光速的界限被物理学家普遍称为“音速”,并于2012年通过光晶格实验得到验证。

张景宣与合作者发现了一种针对“超音速”量子输运的宏观抑制机制。该机制适用于一般量子多体系统,对于“超音速”输运行为的抑制强度与系统内总粒子数成指数相关。结合一维光晶格实验的理论计算显示,对于由18个粒子组成、相邻格点之间距离为500纳米、跳跃幅度为500s-1的玻色-哈伯德模型,在6.67×10-4s的观测时间内发生跨越6个格点以上的“超音速”输运的概率上界为1.52×10-18,比传统理论给出的概率上界0.37精确超过17个数量级。这一结论表明,在大尺度上,无论是玻色子还是费米子体系,即便是在长程强相互作用下,“超音速”量子输运都会受到显著抑制,几乎无法在宏观层面被观测。

研究团队提出一种几何变形方法,通过为不同传播区域赋予适当指数权重,将宏观输运问题转化为对变形后的幺正演化算子的范数估计,结合哈密顿量的衰减性质和二次量子化工具,最终得到“超音速”输运的概率上界。这是研究人员首次在量子多体系统中发现与总粒子数相关的“超音速”输运抑制机制,为进一步理解现实量子应用中强关联多粒子系统的动力学行为提供了重要理论支撑。

研究成果以“超音速量子输运的宏观抑制”为题,发表于《物理评论快报》(Physical Review Letters)。张景宣为该论文的共同通讯作者,其他合作者包括法国洛林大学教授杰瑞米·法奥庞等。

(数学中心)