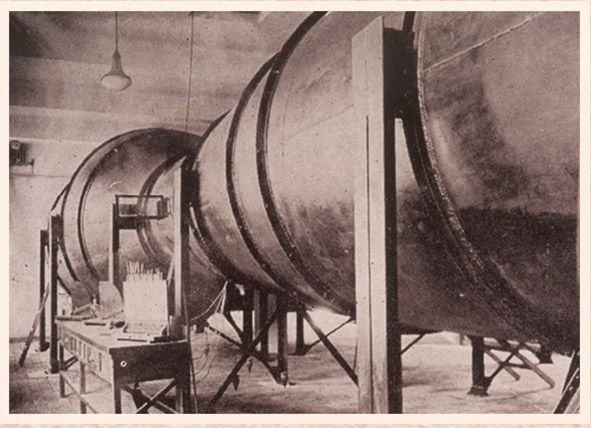

烽火弦歌——抗战时期的清华

纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年专题展撷英

新清华 2025年09月05日 第2374期 清华视觉

1931年,九一八事变的炮火撕裂东北夜空,中华民族陷入生死存亡之秋。清华园中,书声未歇,而家国之痛已深植每一位师生心间。1935年,当华北告急,清华师生英勇地站在一二·九运动的前列,发出“华北之大,已安放不得一张平静的书桌了”的呐喊。

1937年全面抗战爆发后,清华与北大、南开被迫南迁,从长沙到昆明,组成西南联合大学。迁徙之路,不仅是地理上的转移,更是文化与精神的长征。穿越湘黔滇的崇山峻岭,行李中裹着珍贵的图书仪器,脑海里装着学术救国的信念。在叮咚作响的铁皮教室里,在一灯如豆的茅草屋中,在简易防空洞的沟壁旁——知识的火种,在黑暗中越燃越亮。

更有无数清华人直接投身战场。无论是参与滇缅公路测绘、加入战地服务团、为盟军翻译密电,还是编入空军、承担运输任务、在空中痛击敌寇,他们都在以不同的方式证明,大师之大,在于以学术护持民族精神;学子之勇,在于以热血守卫家国山河。

在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际举办专题展览,不仅是为了铭记那段在炮火中坚持前行的岁月,更是为了致敬一种精神——在绝境中不降其志,于困厄中难夺其道。展览中的每一幅历史照片、每一份档案文献,都在诉说,教育是民族的灯塔,知识是抗争的武器,而清华人用行动证明,中国人的脊梁,永远挺得直、压不弯!

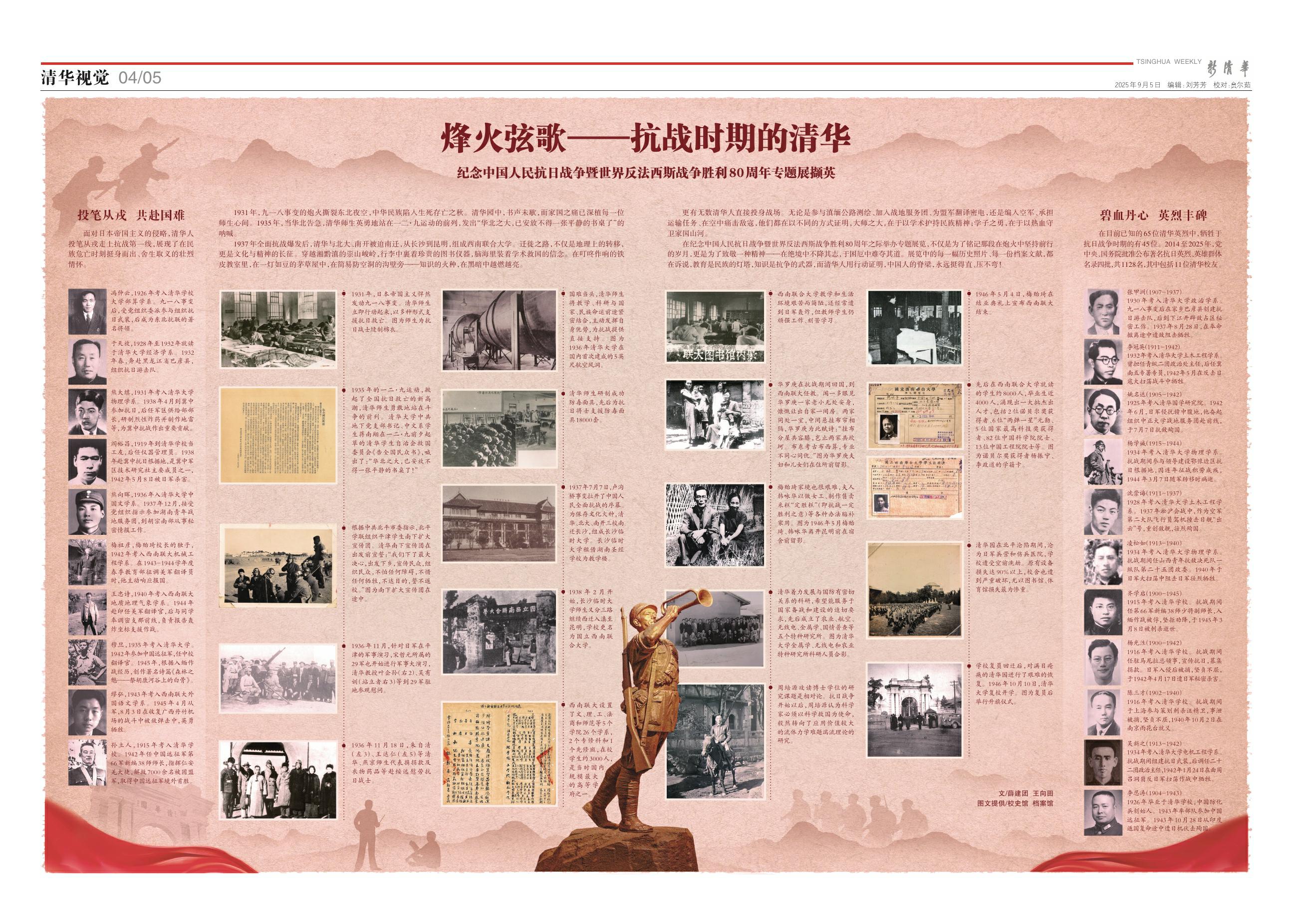

1931年,日本帝国主义悍然发动九一八事变。清华师生立即行动起来,以多种形式支援抗日救亡。图为师生为抗日战士缝制棉衣。

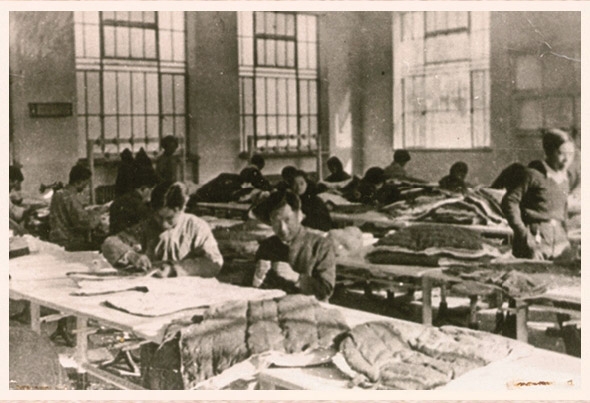

1935年的一二·九运动,掀起了全国抗日救亡的新高潮,清华师生勇敢地站在斗争的前列。清华大学中共地下党支部书记、中文系学生蒋南翔在一二·九前夕起草的清华学生自治会救国委员会《告全国民众书》,喊出了:“华北之大,已安放不得一张平静的书桌了!”

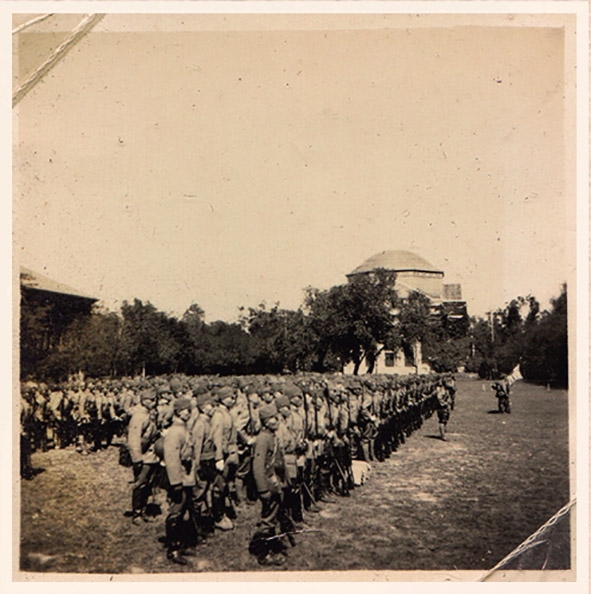

根据中共北平市委指示,北平学联组织平津学生南下扩大宣传团。清华南下宣传团在出发前宣誓:“我们下了最大决心,出发下乡,宣传民众,组织民众,不怕任何障碍,不惜任何牺牲,不达目的,誓不返校。”图为南下扩大宣传团在途中。

1936年11月,针对日军在平津的军事演习,宋哲元所属的29军也开始进行军事大演习,清华教授叶企孙(右2)、吴有训(站立者右3)等到29军驻地参观慰问。

1936年11月18日,朱自清(左3)、王达仁(左5)等清华、燕京师生代表携捐款及衣物药品等赴绥远慰劳抗日战士。

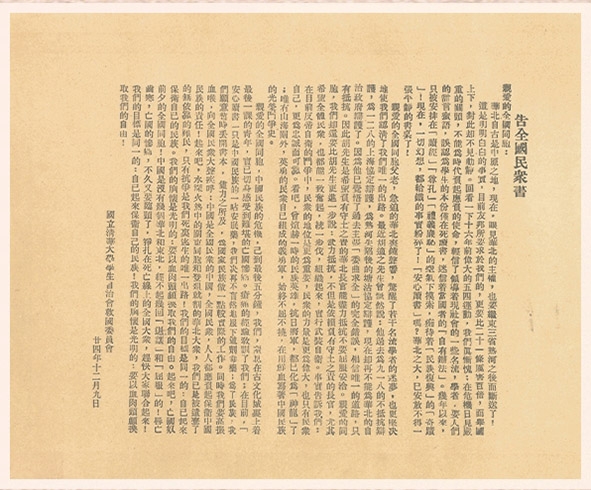

国难当头,清华师生将教学、科研与国家、民族命运前途紧密结合,主动发挥自身优势,为抗战提供直接支持。图为1936年清华大学在国内首次建成的5英尺航空风洞。

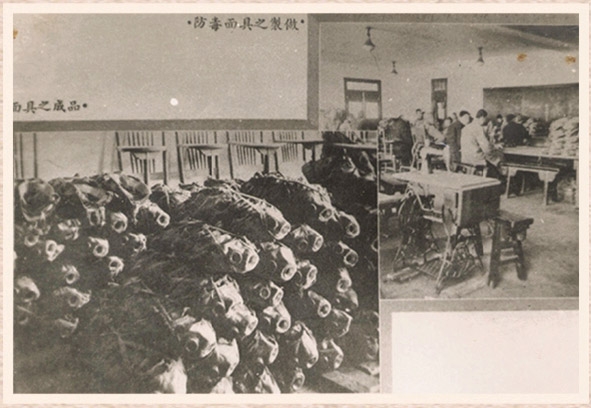

清华师生研制成功防毒面具,先后为抗日将士支援防毒面具18000套。

1937年7月7日,卢沟桥事变拉开了中国人民全面抗战的序幕。为保存文化火种,清华、北大、南开三校南迁长沙,组成长沙临时大学。长沙临时大学租借湖南圣经学校为教学楼。

1938年2月开始,长沙临时大学师生又分三路继续西迁入滇至昆明,学校更名为国立西南联合大学。

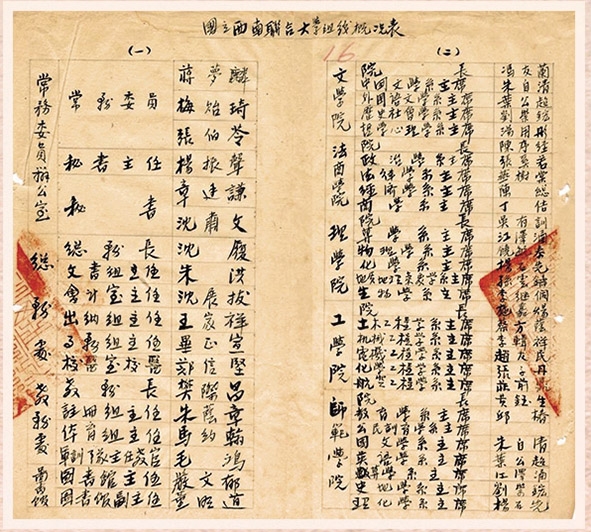

西南联大设置了文、理、工、法商和师范等5个学院26个学系,2个专修科和1个先修班,在校学生约3000人,是当时国内规模最大的高等学府之一。

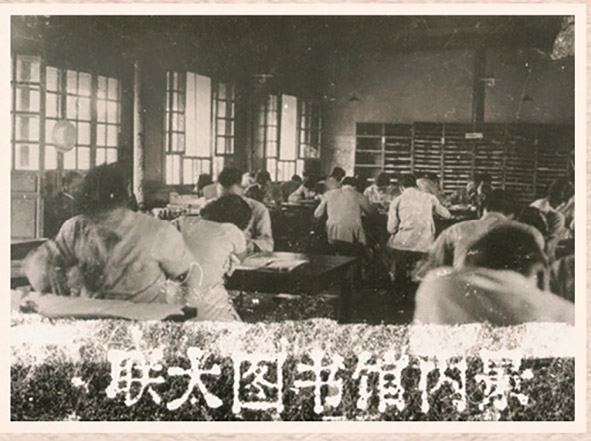

西南联合大学教学和生活环境艰苦而简陋,还经常遭到日军轰炸,但教师学生仍顽强工作、刻苦学习。

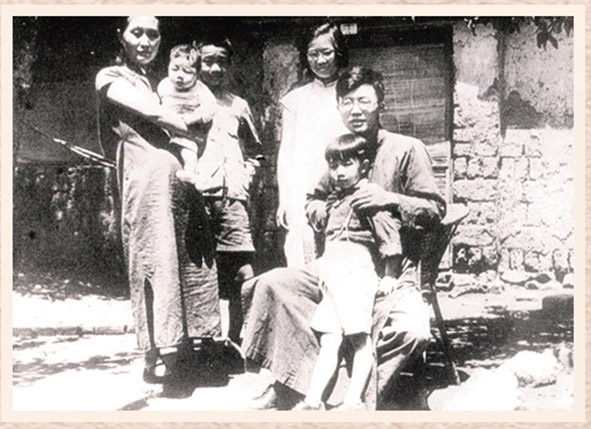

华罗庚在抗战期间回国,到西南联大任教。闻一多眼见华罗庚一家老小无处安身,慷慨让出自家一间房。两家同处一室,中间悬挂布帘相隔,华罗庚为此赋诗:“挂布分屋共容膝,岂止两家共坎坷。布东考古布西算,专业不同心同仇。”图为华罗庚夫妇和儿女们在住所前留影。

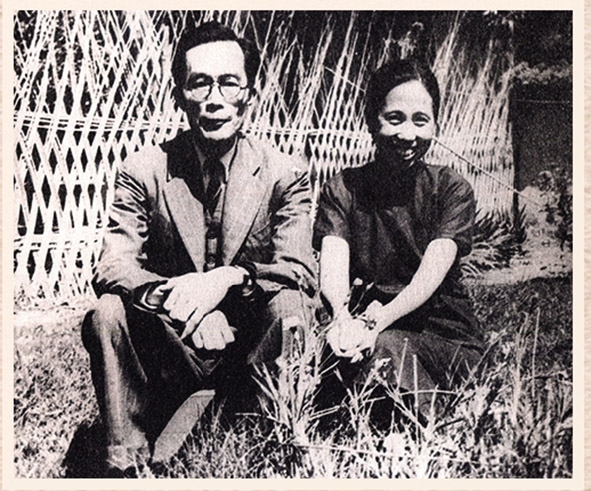

梅贻琦家境也很艰难,夫人韩咏华以做女工、制作售卖米糕“定胜糕”(即抗战一定胜利之意)等各种办法贴补家用。图为1946年5月梅贻琦、韩咏华离开昆明前在宿舍前留影。

清华着力发展与国防有密切关系的科研,希望能服务于国家备战和建设的迫切要求,先后成立了农业、航空、无线电、金属学、国情普查等五个特种研究所。图为清华大学金属学、无线电和农业特种研究所科研人员合影。

周培源攻读博士学位的研究课题是相对论。抗日战争开始以后,周培源认为科学家必须以科学救国为使命,毅然转向了应用价值较大的流体力学难题湍流理论的研究。

1946年5月4日,梅贻琦在结业典礼上宣布西南联大结束。

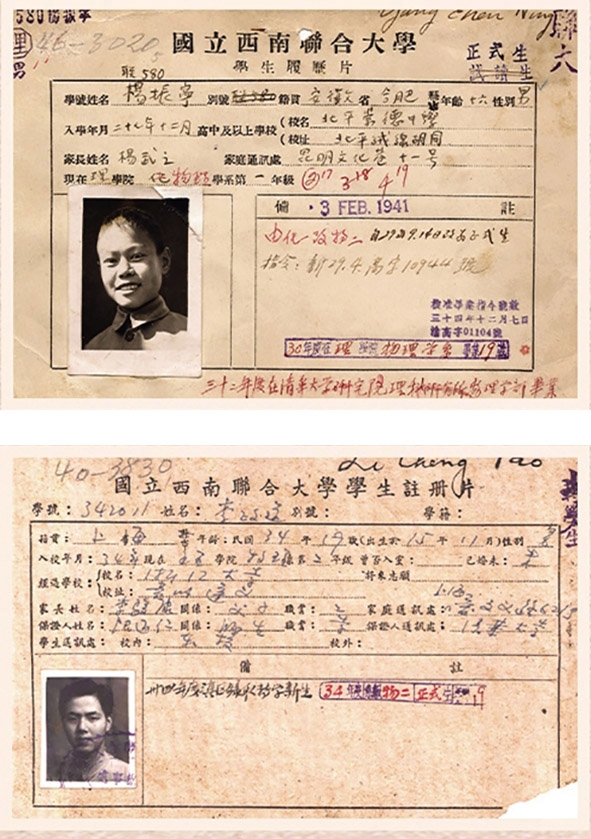

先后在西南联合大学就读的学生约8000人,毕业生近4000人,涌现出一大批杰出人才,包括2位诺贝尔奖获得者、6位“两弹一星”元勋、5位国家最高科技奖获得者、82位中国科学院院士、13位中国工程院院士等。图为诺贝尔奖获得者杨振宁、李政道的学籍卡。

清华园在北平沦陷期间,沦为日军兵营和伤兵医院,学校遭受空前洗劫。原有设备损失达90%以上,校舍也遭到严重破坏,尤以图书馆、体育馆损失最为惨重。

学校复员回迁后,对满目疮痍的清华园进行了艰难的恢复。1946年10月10日,清华大学复校开学。图为复员后举行升旗仪式。

投笔从戎 共赴国难

面对日本帝国主义的侵略,清华人投笔从戎走上抗战第一线,展现了在民族危亡时刻挺身而出、舍生取义的壮烈情怀。

冯仲云,1926年考入清华学校大学部算学系。九一八事变后,受党组织委派参与组织抗日武装,后成为东北抗联的著名将领。

于天放,1928年至1932年就读于清华大学经济学系。1932年春,奔赴黑龙江省巴彦县,组织抗日游击队。

熊大缜,1931年考入清华大学物理学系。1938年4月到冀中参加抗日,后任军区供给部部长,研制烈性炸药并制作地雷等,为冀中抗战作出重要贡献。

阎裕昌,1919年到清华学校当工友,后任仪器管理员。1938年赴冀中抗日根据地,是冀中军区技术研究社主要成员之一,1942年5月8日被日军杀害。

熊向晖,1936年入清华大学中国文学系。1937年12月,接受党组织指示参加湖南青年战地服务团,到胡宗南部从事秘密情报工作。

梅祖彦,梅贻琦校长的独子,1942年考入西南联大机械工程学系。在1943-1944学年度春季教育部征调美军翻译员时,他主动响应报国。

王忠诗,1940年考入西南联大地质地理气象学系。1944年赴印任美军翻译官,后与同学奉调密支那前线,负责报告轰炸坐标支援作战。

穆旦,1935年考入清华大学。1942年参加中国远征军,任中校翻译官。1945年,根据入缅作战经历,创作著名诗篇《森林之魅——祭胡康河谷上的白骨》。

缪弘,1943年考入西南联大外国语文学系。1945年4月从军,8月3日在收复广西丹竹机场的战斗中被敌弹击中,英勇牺牲。

孙立人,1915年考入清华学校。1942年任中国远征军第66军新编38师师长,指挥仁安羌大捷,解救7000余名被困盟军,取得中国远征军境外首胜。

碧血丹心 英烈丰碑

在目前已知的65位清华英烈中,牺牲于抗日战争时期的有45位。2014至2025年,党中央、国务院批准公布著名抗日英烈、英雄群体名录四批,共1128名,其中包括11位清华校友。

张甲洲(1907-1937)1930年考入清华大学政治学系。九一八事变后在家乡巴彦县创建抗日游击队,后到下江开辟敌占区秘密工作。1937年8月28日,在奉命撤离途中遭敌阻击牺牲。

李冠英(1911-1942)1932年考入清华大学土木工程学系。曾担任青纵二团政治处主任,后任冀南五专署专员,1942年5月在反击日寇大扫荡战斗中牺牲。

姚名达(1905-1942)1925年考入清华国学研究院。1942年6月,日军侵扰赣中腹地,他奋起组织中正大学战地服务团赴前线,于7月7日抗敌殉国。

杨学诚(1915-1944)1934年考入清华大学物理学系。抗战期间参与领导建设鄂豫边区抗日根据地,因连年征战积劳成疾,1944年3月7日随军转移时病逝。

沈崇诲(1911-1937)1928年考入清华大学土木工程学系。1937年淞沪会战中,作为空军第二大队飞行员驾机撞击日舰“出云”号,重创敌舰,壮烈殉国。

凌松如(1913-1940)1934年考入清华大学物理学系。抗战期间任山西青年抗敌决死队一纵队第二十五团政委。1940年于日军大扫荡中阻击日军壮烈牺牲。

齐学启(1900-1945)1915年考入清华学校。抗战期间任第66军新编38师少将副师长,入缅作战被俘,坚拒劝降,于1945年3月8日被刺杀逝世。

杨光泩(1900-1942)1916年考入清华学校。抗战期间任驻马尼拉总领事,宣传抗日,募集捐款。日军入侵后被捕,坚贞不屈,于1942年4月17日遭日军秘密杀害。

陈三才(1902-1940)1916年考入清华学校。抗战期间于上海参与策划刺杀汪精卫,事泄被捕,坚贞不屈,1940年10月2日在南京雨花台就义。

吴新之(1913-1942)1934年考入清华大学电机工程学系。抗战期间组建抗日武装,后调任二十二团政治主任,1942年1月24日在曲周吕洞崮反日军扫荡作战中牺牲。

李忍涛(1904-1943)1926年毕业于清华学校,中国防化兵创始人。1943年率部队参加中国远征军。1943年10月28日从印度返国复命途中遭日机伏击殉国。

文/薛建团 王向田

图文提供/校史馆 档案馆