匠心巨制诠释抗战精神 艺术之力凝聚家国情怀

美术学院五组雕塑作品亮相抗战馆

新清华 2025年09月05日 第2374期 专题报道

●记者 佟霖

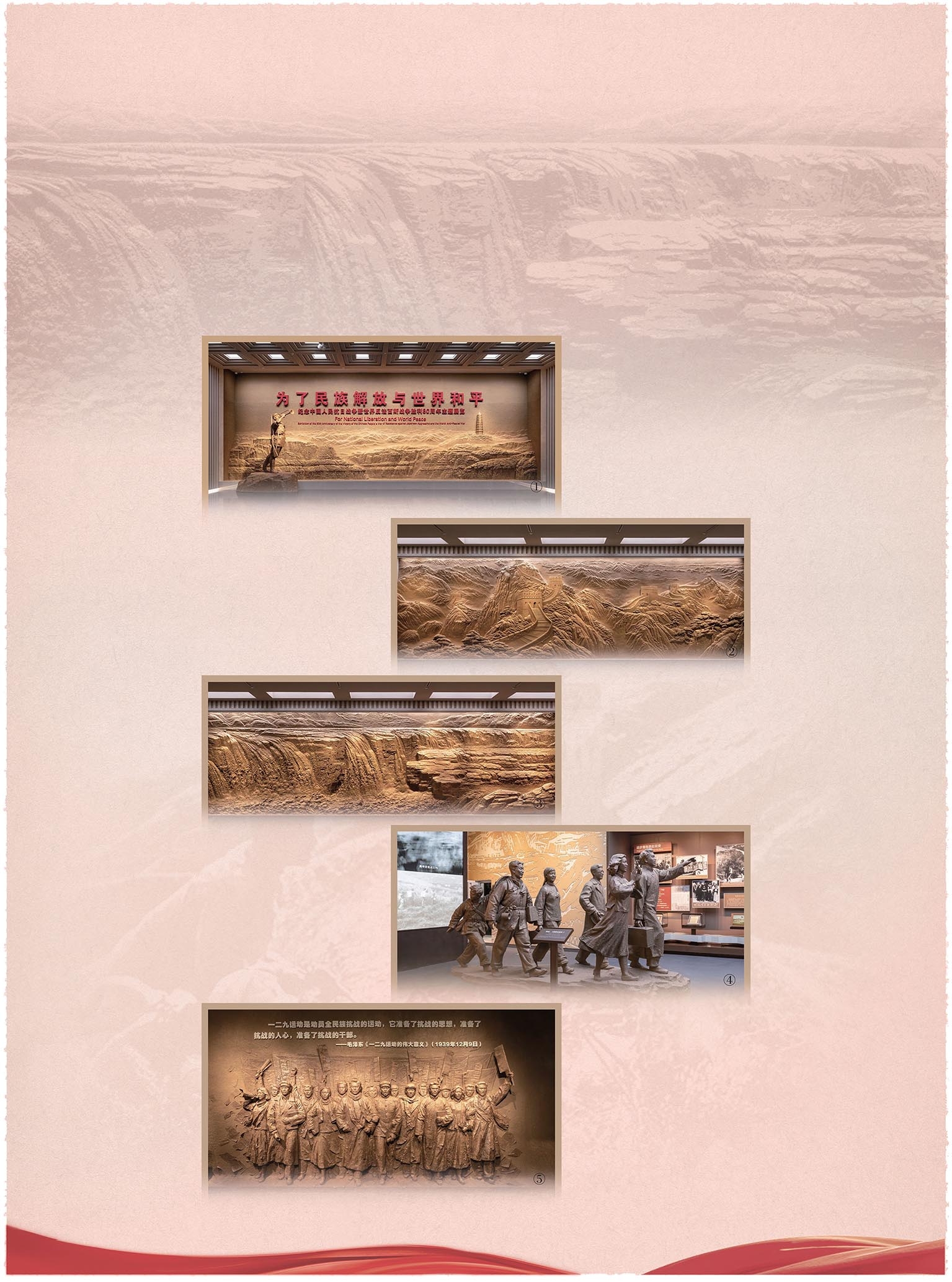

图片分别为:①《胜利的号角响彻山河》。②《长城》。③《黄河》。④《我要去延安》。⑤《一二·九运动》。

暑期,中国人民抗日战争纪念馆《为了民族解放与世界和平》主题展览迎来参观热潮。展览自7月8日开放至今,累计参观人数已近70万人次。

步入馆中,序厅中央扑面而至的是一组气势恢宏的大型雕塑《胜利的号角响彻山河》:太行山脉的巍峨、黄河奔涌的磅礴与青年冲锋的激昂熔铸一体,既承载着穿透时空的历史厚重,又以极具张力的表达直击人心,成为参观者触摸那段峥嵘岁月的第一处震撼落点。深入展厅内部,《长城》《黄河》《我要去延安》《一二·九运动》等震撼心魄的雕塑作品一一铺展开来。

这五组由清华大学美术学院团队倾力创作的雕塑作品,构成了《为了民族解放与世界和平》主题展览中厚重深刻的重要篇章。作品以其鲜明的艺术语言、扎实的创作技法和真实可感的历史刻画,生动展现了民族精神的磅礴伟力,也将观众引入那段众志成城、信仰熠熠的历史时空。

昼夜兼程完成创作重任

五组雕塑作品,既是美术学院积极参与国家级文化项目的重要实践,也是美院人争分夺秒、集智攻坚,以匠心交付的创作答卷。

自2024年11月接到任务后,美术学院高度重视,由院长马赛牵头,迅速组建专项团队,调动多方骨干力量投入创作。前期由董书兵、程向军、陈辉、宿志鹏、马天羽、马文甲、朱全俊、冯霄等组成设计组,展开十余轮方案推演,只为找到最契合的表达路径。后期成立放大制作组,董书兵、陈辉任组长,马天羽、宿志鹏任副组长,宿志鹏具体驻场执行,带领团队寸寸打磨,步步推进,保障作品精准落地成型。

从小稿设计到放大制作,经历了八个月的昼夜兼程,五组雕塑如期落成展馆之中。从胜利号角的嘹亮回响到黄河壶口的奔涌浩荡,从“我要去延安”的坚定背影到“一二·九”的青春激昂,作品既有人民奔赴的足音,也有山河无声的见证,共同勾勒出那段民族奋起的历史图景,将信仰与记忆雕刻于钢筋水泥之上,也烙印在一代代人的心中。

五组雕塑重现民族记忆

步入展厅,《胜利的号角响彻山河》雕塑作品首先映入眼帘。作品以太行山、黄河水、延安宝塔山、昆仑山脉等中华大地意象为背景,寓意中华民族坚韧不屈、生生不息的精神。前景小号兵昂首鸣号,象征胜利的号角跨越山河,传递薪火不息的信念与责任。主创宿志鹏仍记得当初对作品反复调整的细节:“小号兵的姿态,从一开始俯冲吹号到最后仰面高举,其实是对红色经典形象的一次现代转化,让它传递那种响彻天地、穿透时空的力量感。”

《长城》与《黄河》两组大型浮雕,聚焦中华山河脊梁的象征性表达。《长城》构图厚重严谨、气势磅礴,展现民族坚守、山河永固的精神意蕴;《黄河》以壶口瀑布为核心场景,水势奔涌、肌理层叠,寓意中华民族百折不挠、激流勇进的精神气质。“《黄河》创作的过程是最难的。”宿志鹏介绍道,“国内几乎没有用浮雕表现壶口瀑布的先例。如何还原水势澎湃的视觉效果,又兼顾叙事逻辑和观众视线,是大家在现场用泥塑一层层试出来的。最终呈现出的效果比预期更震撼。”

《我要去延安》以抗战时期四万余名有志青年奔赴革命圣地为主题,通过六组人物形象,呈现不同身份背景的青年群体在信仰感召下共赴延安、投身民族解放事业的历史场景。主创陈辉介绍,从背包的布料质感到人物的站姿神情,作品的每一处细节都经过反复考据与还原。他还有意在人物构图中设计了“呼唤-回应-召唤”的动作递进:前方两位青年指向延安、应声呼唤,最后一位青年回首招手,向观众发出跨越时空的邀约。在信仰的精神引领下,现实与历史“同频共振”。

《一二·九运动》聚焦学生群体走上街头、奋勇抗争的历史瞬间,通过奔跑、持旗、呐喊等动作,展现出青春激荡、民族觉醒的视觉张力。清华学子作为“一二·九”运动重要力量之一,其精神风貌在作品中得以鲜明呈现。创作过程中,多名清华学生被邀请到现场,作为模特参与形象塑造。“当学生穿上那一代青年的衣装,切身感受到信仰的召唤与重量,本身就是一次深刻的精神洗礼。”陈辉说道。

美术学院雕塑系学生鲁彬妍就曾作为模特参与到作品创作之中。“眼神要‘定’,动作要有‘张力’。”在老师的讲述与引导下,她一步步走进历史,真切感受到那一代青年目光中的坚定与步伐里的力量。“公共雕塑的主题性创作,不仅关乎艺术之美,更承载着厚重的时代意义和社会责任。最打动人心的,从来不是技法,而是那份源自历史真实的深沉情感,这才是作品的灵魂所在。”鲁彬妍表示,这次经历所带来的感悟将伴随她在艺术道路上不断前行。

在传承与创新中锻造匠心

创作背后,是团队230多个昼夜的坚守与创新。前期设计阶段,团队面临的是数十组历史节点的浓缩与取舍:如何将线性的叙述转化为可视化的群像构图?如何在空间有限的浮雕中,实现群体与个体、山河与人物的层次递进?这是一场既拼经验也靠灵感的博弈。

回忆起当初的焦灼与兴奋,宿志鹏坦言:“春节基本没休息,每天泡在工作室里不断推演,不断打磨,甚至推翻重来。”后期进入放大制作阶段,团队更是以“昼夜无休”的状态投入其中。

从三维扫描、泡沫打印到分区切割,每一个环节都融入了技术革新的探索;从空间布局到光影节奏,每一处细节都映照着团队不懈追求的初心。

创作期间,美术学院组织雕塑系师生赴中国人民抗日战争纪念馆现场参观学习,开展党支部联学共建活动,以青年视角回望民族来路。这不仅是一场沉浸式的艺术实践,更是一堂深刻厚重的“大思政课”,让思政教育在艺术土壤中落地生根。

参与此次联学活动的学生陈敏行回忆,老师们带领大家依次走近五组雕塑,既讲解创作理念与雕塑技法,也引导他们思考每一处细节背后的精神象征。在现场她感到,《长城》和《黄河》虽然是附着于墙面的浮雕作品,却具有冲破墙面空间的气势;而《一二·九运动》里,青年们汇聚成阵、勇往直前的身影,让她仿佛也置身于队伍之中。陈敏行感慨:“艺术是培养家国情怀的‘无声教科书’。作为清华学生,我们更应主动投身其中,铭记使命与责任,以所学所长创作出属于新时代的作品,让抗战精神在新的历史画卷中永续光芒。”

宿志鹏表示:“多年来美术学院在方法、技术与理念上积累了成熟经验,也始终以高度的责任感和创新精神投入每一次实践。”

从庆祝新中国成立70周年天安门广场的“红飘带”到北京冬奥会三大赛区的火炬台,从中国共产党历史展览馆庆祝建党100周年主题雕塑《伟业》到纪念抗战胜利80周年的五组展陈力作,美术学院始终活跃在国家重大主题艺术创作一线。其中,一以贯之的是对民族历史的尊重与守护,不断突破的是对时代课题的深度表达与美学追求。

当观众们驻足展览雕塑前时,他们或在黄河奔涌前感叹,或在青年群像中自省。那份被艺术唤起的家国情怀,正是清华人一笔一刀所凝结的精神回响。正如陈辉所言:“艺术不止于个人情感的抒发,更承载着为国家、为人民创作的使命。清华的传统,就是‘爱国奉献、追求卓越’。”美术学院将继续助力国家形象塑造,以一件件时代佳作,呈现清华人的匠心与使命担当。