刘武君:把国家的需要与个人的理想融为一体

新清华 2024年04月26日 第2323-2324期 校庆特刊·专题报道

●记者 苑洁

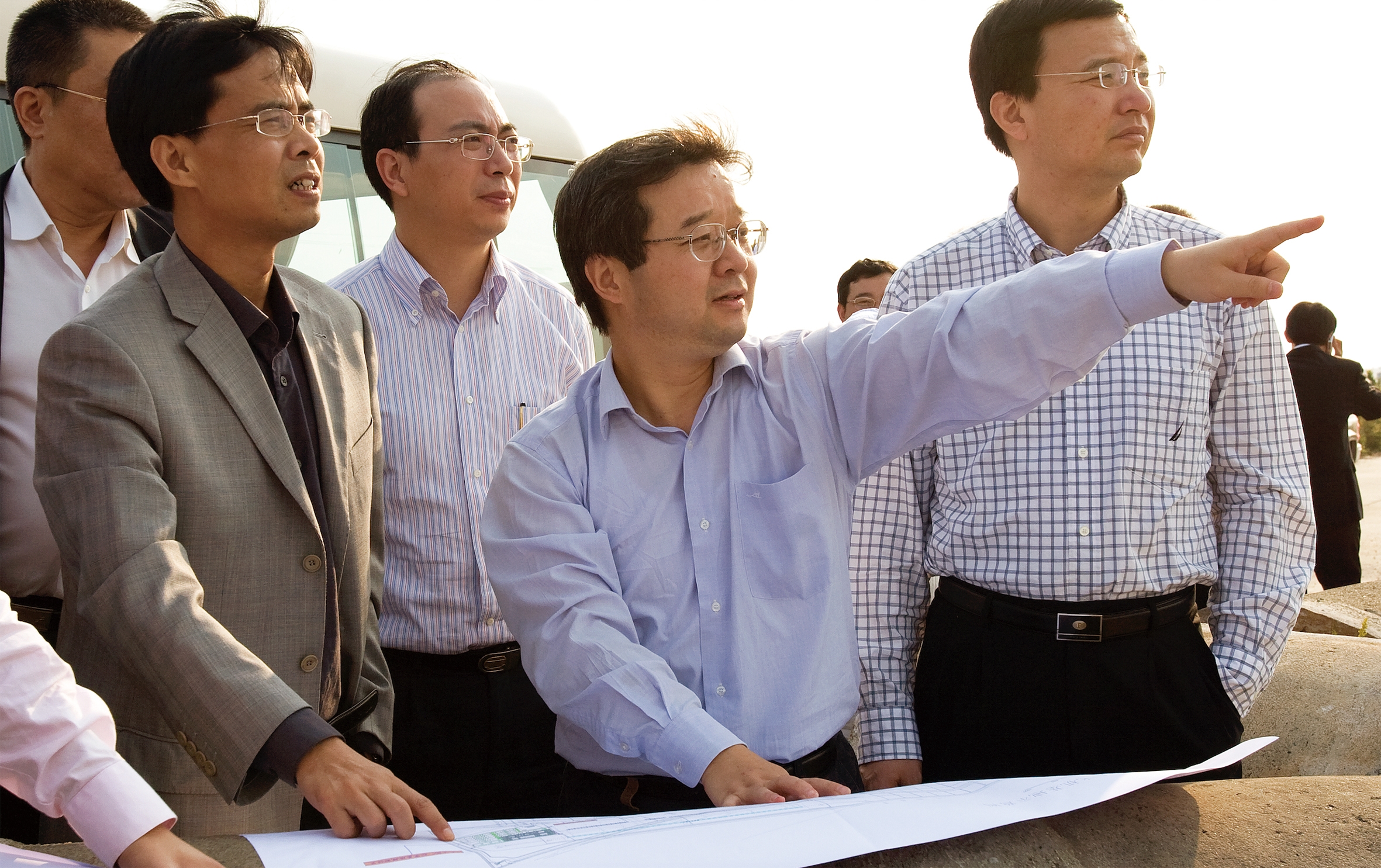

刘武君(右二)在浦东机场工程现场。

“人一辈子只要做一个大的项目就很幸福了”,他却做了三个。他先后作为总工程师主持了上海浦东国际机场一期、二期、三期,上海磁浮列车示范运营线,上海虹桥综合交通枢纽三大重大工程建设,他就是被誉为“上海交通建设中心的灵魂人物”的清华大学建筑学院校友刘武君。

以后我们的国家

也要建设成这个样子

1979年,刘武君考入清华大学建筑系,师从中国科学院院士、中国工程院院士吴良镛,清华硕士毕业后,他公派留学到日本。

1988年,第一次出国的他被深深震撼,“从东京成田机场一出来就是一片繁华景象,高速公路有七八个车道,很多集装箱卡车和小汽车在路上跑,高速铁路灯火通明,当时我们国家还很落后,相比之下差距太大了。”刘武君的心底涌上一个念头:“以后我们的国家也要建设成这个样子。”这也成为了他学习的动力。

从未接触过日语的他,用两年时间突破了语言关,博士毕业后在日本获得了一份稳定的工作。刘武君坦言:“最初看到差距只是想好好学习,逐渐地了解到他们的交通规划之后,才会想到我们能做些什么。”

1994年,刘武君再次踏上祖国的热土,眼前的上海浦东正是一片热火朝天,打桩机的轰鸣不绝于耳,一幢幢高楼拔地而起……眼前的一切使他心潮澎湃。

当他还在犹豫,如果此时回国工作,自己所学是否有用武之地时,导师吴良镛先生寄来的一封信中写道:“浦东正在开发开放,国家现在正是需要你的时候。”

导师的鼓励让刘武君下定决心,毅然辞去日本的高薪工作回到祖国。当时的浦东机场还只是一片滩涂,海边道路泥泞、芦苇丛生,而在这里将建起中国第一座现代化大型机场。技术要求高、工程难度大、涉及人员多、时间任务紧,没有任何现成的经验可循,刘武君索性住在工地,回国后的第一个除夕也是在工地上度过的。不到三年,他就被任命为机场集团总工程师。

在近20年时间中,刘武君作为总工程师先后主持了浦东国际机场一期、二期、三期建设,牵头完成了全部126项工程的规划设计工作,而让他最自豪的就是浦东机场“自主建设、自主运行”的模式。这一模式至今在世界机场的运营管理中仍占据很大优势。

做完磁浮线以后

我再不怕任何技术难题

2000年末,我国决定在浦东建设世界上第一条磁悬浮商业运行线。西方媒体纷纷质疑:德国发明了磁悬浮技术,却始终无法解决轨道系统问题,中国能行吗?

刚做完浦东机场一期工程的刘武君,考虑到为浦东机场和市中心之间增加一条便捷的线路,于是他申报了一条轨道交通项目。机缘巧合下,审批回来的就是做磁悬浮这条实验线,这让当时年仅37岁的刘武君感到前所未有的责任和压力。

在此之前,磁悬浮从车辆控制到轨道系统本身都只有失败的教训,没有成功的经验。技术难关接踵而来,即便如此刘武君也从未想过放弃。“那也是我这一辈子在工作中获得的技术专利最多的时期。所有问题都是新问题,所有问题都必须解决,解决一个问题就会取得一个专利。”他说。

经过22个月的艰苦奋战,刘武君和他的团队一举攻克轨道系统所有难题,不仅造出了世界上第一根商用磁悬浮轨道梁,还提前完成了2500多根大梁的建造安装任务,彻底打破了外国人的技术垄断,实现了轨道系统的国产化。

“当时还没有高铁,最快的就是日本的新干线。我们的磁浮线一上来时速就达到每小时450公里,感觉就像在飞一样,而且非常平稳。”刘武君至今仍清晰地记得第一次乘坐磁浮线时的感受。

用22个月攻克这样一个世界难题,也让他更有信心:“做完磁浮线以后,我再不怕任何技术难题了。”他已经准备好迎接一切新的挑战。

吴良镛先生曾对刘武君说:“人一辈子只要做一个大的项目就很幸福了,你能够做三个,而且这一个是集中了你以前所有经验的项目,太难得了。”吴先生所说的这个“太难得”的项目,就是虹桥枢纽。

2004年,刘武君向上海市政府提出在虹桥机场西侧发展综合交通枢纽的构想。虹桥综合交通枢纽包含了多种交通系统,不管是汇集的交通方式的数量还是规模,在国际上都是前所未有的。它的重要性更体现在服务功能上,大虹桥也将成为长三角地区的国际性现代服务业集聚区。

此时的刘武君已经积攒了民航、地铁、铁路、磁浮等大量交通设施项目的建设经验,是“最适合”做虹桥枢纽项目的人选。

刘武君在虹桥枢纽建设中倾注了大量的心血,推动了中国交通枢纽从单纯的场站建设向城市综合体转型的进程。

“我曾经跟我的儿子说过,我死了以后骨灰要撒在这里,我跟这个项目已经完全融为一体了,我一生的积累都用在这个地方。现在我仍然不断地在关注它哪些地方做得不好,不断地提出改进的建议。”刘武君深情地说。

国家的需要

就是我的个人理想

“我16岁考上清华,我的人生观、价值观、世界观基本上都是在清华形成的。”对于刘武君来说,清华所给他的最大的精神财富就是要通过自己的努力,去实现自己的人生价值和目标。而自己的一切价值都首先基于家国情怀:“个人的理想不能跟国家结合在一起,那什么都不是。”

此外,清华也让他收获了一颗勇于接受挑战、永远想把事情做好的事业心。

在刘武君看来,能够生逢改革开放的时代无比幸运,自己已经和国家的发展融为一体:“我们这一代人也算是无愧于时代,但是年轻一代的任务会更艰巨。从跟跑者变成领跑者竞争更激烈,要求更高、压力更大。”

虽然已经退休,但刘武君依然在从事规划研究、项目咨询等工作,并始终关注着交通规划领域的创新发展,他说:“我想在里面多做一些事情,能够把前后的衔接做得更好,让更多人在新的时代里面能够承担新的任务,让我们国家真正走到世界前列去。”