陈子晗:表演是在摸索中过河

新清华 2024年04月26日 第2323-2324期 校庆特刊·专题报道

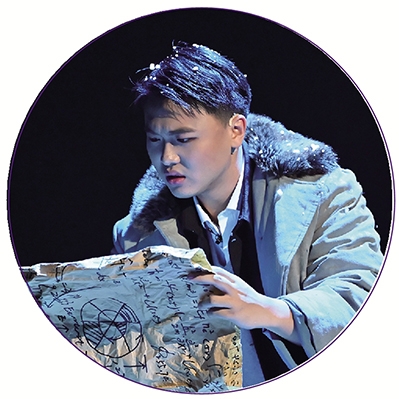

陈子晗饰演邓稼先。

2024年是“两弹一星”元勋、清华校友邓稼先诞辰100周年,也是“两弹一星”精神提出25周年,生动展现邓稼先感人事迹的清华大学原创话剧《马兰花开》也将迎来第100场公演。

《马兰花开》展现了邓稼先呕心沥血、忘我奋斗的不平凡人生,弘扬了邓稼先崇高的爱国精神、严谨创新的科学精神、默默无闻的奉献精神和高尚纯粹的人格魅力。首演十年来,《马兰花开》已完成21轮近百场公演,覆盖观众近14万人次,巡演足迹走过15个省级行政区。

作为《马兰花开》中邓稼先的第三代饰演者,陈子晗从本科时参与剧组幕后工作到大四时抓住机遇登台演出,在一步一步“走向”邓稼先的经历中感受“花开永恒”的精神魅力。

进入剧组的第一年,陈子晗是景片组的成员,每场演出在台上坐最长时间,隔着6、7米高的厚重布景板,一遍一遍听演员的对白。听的多了,剧本自然也就很熟悉。感受过剧场的氛围,听过观众雷动的喝彩与掌声,多少都会有些蠢蠢欲动,在后台偷偷练几句“邓稼先”的台词。推了一年景片后,他转做剧组的舞监,除了对剧中的独白和对话要声声入耳,更要对灯光和音乐事事关心。

成为离邓稼先“最近”的人,机会来的很突然。2022年9月,在新生入学季的演员招募公告上,赫然多出了“邓稼先”的名字。在同学的鼓励下,陈子晗决定去试一试。半个小时的试戏后,“也不是一定要找个第三代邓稼先”,陈子晗模仿着导演当时的语气,“但是感觉还不错,你先排练试试。”公演定在了9月24日,比往年惯例提前了两周,留给陈子晗的时间只剩下20天,读法学时大段背法条的经验,成为啃下整本台词的可靠基础。

9月24日,陈子晗如愿登上了正式演出的舞台。站在聚光灯下的他,回到了第一次看《马兰花开》时的状态。大一的陈子晗剃着军训头坐在观众席,被邓稼先波澜壮阔的人生经历彻底震撼。“两弹元勋”的报国誓言,60年前的戈壁风沙,研究院里未曾停下的演算声与机器的轰鸣,在他的胸中激荡。四年过去,大四的他在舞台上热泪盈眶。两个小时的戏演完,陈子晗完全沉浸到了角色的故事里,只记得自己在哭。终场戏回顾邓稼先的一生,他几乎是在台上嘶吼,激昂、外放的独白,将内心充沛的情绪彻底释放。首次登台时紧张又兴奋的心态,生涩却投入的表现,至今仍烙印在陈子晗的脑海,他收获了满意的体验。“导演和剧组成员们开始叫我‘老邓’了”,他笑着说,“他们之前叫我‘子晗’。”

当过一轮舞台总监,表演流程烂熟于心,上下场的节点不需要借助提示……许多经验是剧本给不了的,陈子晗成为了《马兰花开》第三代邓稼先的扮演者。他将自己的表演体验称为“摸着石头过河”,浸入主角的意识,所有的体验都像是身侧的水流,细微的、汹涌的情绪拂过来或者扑过来,然后消失。

在日复一日的排练、演出里,他坚持跟着情绪走,在感性体验里加入一点点观众视角的思考。当排练了近30遍时,演员会失去那种催人泪下的感动与沉浸。“熟练之后,演起来反而更累了。”每当出现这种感受时,陈子晗就会回顾“两弹一星”精神和爱国奉献、追求卓越的清华精神,找回初次登台时的激动,让自己“重新”成为“邓稼先”。

《马兰花开》的创排历程和育人成效,是新时代新百年清华大学落实立德树人根本任务的生动缩影。历经十年的不懈打磨,《马兰花开》已成为清华新百年一堂生动的“大思政课”,一门面向剧组成员的思政“实践课”、面向清华师生的思政“必修课”、面向社会公众的思政“公开课”,探索出思政教育和美育融合发展的新模式。(校团委)