环境学院合作阐明大气新粒子生成机制的全球变化规律

新清华 2024年06月21日 第2331期 学术前沿

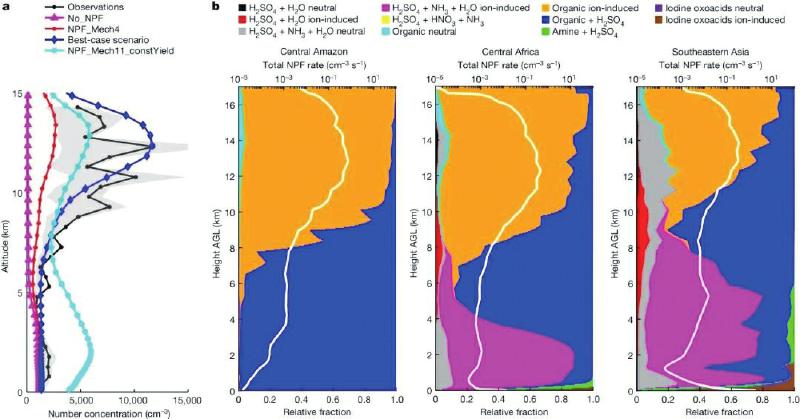

热带雨林地区新粒子生成机制和观测约束。

本报讯 近日,清华大学环境学院大气污染与气候团队赵斌课题组与国内外多位学者合作,建立了系统的大气新粒子生成过程及其前体物化学转化过程三维数值模型,进而与观测数据结合,阐明了全球各区域特异性的新粒子生成机制。

赵斌课题组研发了系统的新粒子生成三维数值模型——社区新粒子生成模型。与一系列观测数据的对比分析结果表明,新模型较好地复现了热带雨林、人为源污染区域、海洋等各类区域成核前体物和各粒径范围颗粒物浓度。在热带雨林高空、人为污染区域近地面、海洋高空等颗粒物高值区,颗粒物数浓度模拟误差从约一个量级降低到30%以内。

该研究集成实验室实验、数值模拟和外场观测,获得了对于全球新粒子生成机制和影响较为全面的认识。研究结果表明,此前未被充分重视的新粒子生成机制,很可能在全球大部分颗粒物高值区或气候敏感区处于主导地位,而传统的硫酸、氨、水驱动的新粒子生成机制处于次要地位,在较大程度上更新了对于全球新粒子生成机制的科学认识。研究对新粒子形成机制的全面模拟有助于对全球颗粒物和云凝结核进行详细的来源解析,进而有助于将气溶胶气候效应准确归因到气态前体物和一次颗粒物排放源,对于制定精准的控制政策具有重要意义。此外,由于通过不同机制产生的颗粒物在历史和未来可能经历完全不同的变化,阐明新粒子生成机制对准确评估历史和未来的气候变化也有重要意义。鉴于新粒子生成机制随区域和高度的巨大变化,今后迫切需要在气候模拟和预测中、特别是在联合国政府间气候变化专门委员会评估报告所引用的气候模拟中全面表征各主要的新粒子生成机制。

6月12日,研究成果以“大气新粒子生成机制的全球变化规律”为题,在线发表在《自然》(Nature)期刊上。环境学院特别研究员赵斌为该论文的第一作者和通讯作者。(环境学院)