2025年校园开放日举行

新清华 2025年06月20日 第2368期 综合新闻

●学生记者 闫馨月 周广臻 秦海澄

开放日现场。

招生咨询。

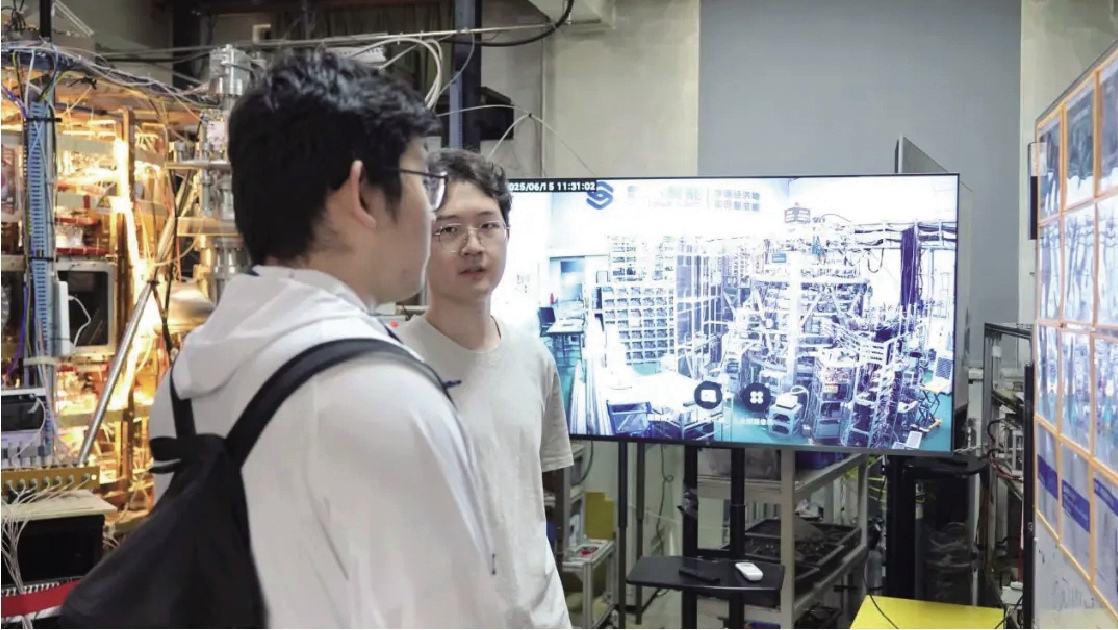

参观实验室。

参观西体育馆体育荣誉室。 摄影/霍元东 张文宇 张卓凡 等

6月15日,清华大学2025年校园开放日如约而至。来自天南地北的学子们穿梭于红砖绿树之间,在人文典籍的墨香和科研仪器的微光里探触这座百年学府的历史肌理与未来脉动。

早上9时,2025年本科招生信息交流会正式启动。副校长、教务长彭刚致辞。无穹书院、紫荆书院、自强书院、水木书院四个新成立书院的院长分别介绍书院概况。统计系和“卓越医师-科学家”项目负责人详细介绍专业情况。

“清华是如何创新人才培养模式的?”“什么是书院制培养?”“在这里,学生如何实现最好的成长?”大礼堂的穹顶下,高三学子和家长们认真聆听讲解并记录着。

一位来自北京的高三学生说:“从前只觉得清华学术氛围浓厚,今天深入了解后,我对院系设置、育人理念、培养模式等有了更清晰的认知,尤其向往统计学方向。”

一位来自上海的高三学生家长认为:“清华书院‘先筑基后跨界’的模式像是给孩子们的学术之路铺设了一条‘基础夯实’‘方向灵活’的轨道。”

开放日现场设置了本科及研究生招生咨询、全国重点实验室咨询、工程硕博士培养改革专项介绍。一个个“清华紫”配色的咨询台,人头攒动、气氛热烈,学子和家长仔细询问,师生志愿者真诚解答。

政策介绍与专业解读声响交织,简章翻动间,“学什么”“怎么学”“学成后”的困惑化作可观可感的成长路径,勾勒出从通识筑基到跨界突破的多元可能。

一位交叉信息方向的大三学生将领取到的资料手册认真收入书包,“我刚刚听了工程硕博士培养改革专项的介绍,也和全国重点实验室的老师深入交流,感受到清华交叉培养的魅力,在把一个个‘不可为’变成‘有可为’‘大有所为’。”

院系和实验室开放活动亦令人惊喜连连。推开实验室大门,和那些课本上的“老熟人”换个方式再见面:从照片里的蘑菇云到面前的加速器,从书里的国产航母到眼前的低湍流度水槽,腾于九州、舰指深蓝的瞬间,蕴藏着科研人躬耕方寸的日夜。

一位来自青海的初三学生参观了航院的低湍流度水槽实验室,“这是我第一次近距离接触航空科研实验设备,我会好好学习数学和物理,希望有朝一日能够来清华航院学习。”

一位来自广东的高三学生说:“在高中阶段学习了粒子加速器原理,今天在清华工物系的加速器实验室里见到了真实的设备和实际的工程,非常震撼。”

一位来自陕西的大三学生分享道:“人工智能赋能医疗发展是一个很有研究前景和社会意义的方向,清华的脑机接口和具身智能研究很吸引我,希望能够在这里开启自己的科研探索。”

在院、系馆中听老师、同学们讲述一个个爱国奉献、砥砺创新的清华人故事,他们将人类对星辰大海的向往编织成可触摸的科技轨迹,他们把祖国山河的壮丽转化为守护万家灯火的国之重器。

一位来自湖北的学生家长感慨道:“这样的校园开放活动很有意义,可以让孩子们更充分地接触高校教育资源,了解一些专业方向的生动细节,提前形成更加真实、具体的认知。”

“书院的小班研讨是什么样的?”“专业分流需要做哪些准备?”参与开放日活动的同学们还与清华的师长来了一场酣畅淋漓的畅谈。

一位高三学生与新雅书院的老师同学深入交流:“老师和学长学姐的介绍让我认识到书院的通识教育很适合自己,清华不仅仅是众多学子的目标,更是一种学习生活的方式。希望今年秋天,我可以得偿所愿、来到清华。”

漫步校园,夏意渐浓的清华,别有一番妙趣。

行走在校史馆,穿越时空、对话前辈,看见一代代清华人的风骨和气节;走入西体育馆体育荣誉室,理解“无体育、不清华”背后的深厚积淀,一次次拼搏、一次次超越是体能与精神的双重锤炼;穿行于新清华学堂的环廊,歌舞与艺术并蒂而开,古今中外的美凝聚一堂。

食堂里,冰镇绿豆沙冒着凉气、家常小炒香气满溢、夏季限定的脆甜西瓜让参观间隙的味蕾也邂逅了一份来自清华的贴心。

一位来自深圳的高三学生与家人一起参观校园:“走在校园里,我一直感慨在这么清新的环境中学习生活真好!我还看到学长学姐们骑着自行车,边前行边兴高采烈地交谈,令人向往。”